Update

인간, 성스러움, 신, 존재

▲ 하이데거

▲ 하이데거 하이데거의 『인문주의 서한』에서 우리는 성스러움에 관한 중요한 두 가지의 언급을 발견할 수 있다. 물론 이때 존재가 존재자로부터 스스로를 구별 짓고 있다는 ‘존재론적 차이’가 전제되어야 한다. 그런데 인간은 그 안에서 이러한 차이가 명확하게 일어나고 있는 아주 탁월한 존재자로 자신을 드러내고 있다. 인간은 “존재 자체에 의해 존재의 진리에로 던져져” 있다. 그래서 그는 “존재의 빛 안에서 존재자를 그것이 그것으로 있는 바로 그 존재자로서” 이해할 수 있는 상태에 있다.⑴ 이로써 인간은 동시에 탈-존(Ek-sistenz)과 내-존(In-sistenz)으로서 등장하게 된다.

다시 말해 존재의 진리 또는 존재의 개방성 밖에 나가 서 있으며(탈존) 동시에 그 안의 한 가운데 들어서(내존) 있다. 그렇지만 존재는 또한 자신의 개방성에서 언제나 자신을 빼내오기 때문에, 인간은 존재망각의 역운이라는 위험에 노출되어 있다. 그래서 인간은 자기 자신을 존재자에게 상실할 수도 있으며 자주 그렇게 상실하고 있다. 그렇지만 이러한 본질구성틀 안에서도 인간은 존재에 의해 말건네진 자로서 그리고 말건넴에 취해진 자로서 남아 있다. 사유는 “존재의 진리를 말하기 위해 존재에 의해 말건넴 받을 수 있다”(Hum 162). 그에게는 “존재의 목동”으로서 “존재의 진리를 보호해야 할” 과제가 떠맡겨져 있다(Hum 162).

이 모든 것을 볼 때 인간의 본질적인 체류는 “존재에 가까이” 있음임이 입증된다. 이때 그와 더불어 ‘성스러움’이 주어져 있는 것이다. 그러기에 이러한 가까이에서 “과연 그리고 어떻게 성스러움의 날이 밝아오게 되는지” 또는 “성스러움의 솟아오름”이 일어나게 되는지가 결정나게 된다.(Hum 169) 그런데 성스러움은 “먼저 그리고 오랜 예비 속에 존재 자체가 스스로를 밝히고 그 진리에서 경험되었을 때에만 비로소 나타나게” 된다.(Hum 169)

우리는 동일한 연관관계를 다른 구절에서도 확인할 수 있다. 즉 “존재의 진리에서부터 비로소 성스러움의 본질이 사유될 수 있다.”(Hum 181/2) 그러나 이 성스러움은 “존재의 열린 장이 밝혀지지 않고 그 밝힘 안에서 인간의 가까이 있지 않다면, 이미 차원으로서는 닫힌 채 남아” 있을 뿐이다.(Hum 182) 이러한 이야기들은 우리로 하여금 “현 시대의 유일한 불행(Unheil, 해악)”은 “구원(Heil)의 차원이 닫혀져 있다”는 바로 거기에 있다고 추정하게끔 만든다.(Hum 182) 따라서 구원이냐 불행이냐는 성스러움에 달려 있다.

성스러움이 존재를 되지시하고 있듯이 동시에 그것은 “신성의 본질공간”으로서 자기 자신을 넘어서 있는 무언가를 지시하고 있다.(Hum 169) 이 신성의 본질공간은 “그 자체 다시금 오직 신들과 [유일]신을 위한 차원만을” 보장하고 있다.(Hum 169) 그러므로 성스러움이 비추어옴에서 결정되는 것은 “과연 그리고 어떻게 신과 신들이 자기 자신을 거부하여 밤인 채 남아 있는지” 아니면 “신과 신들의 현현(나타남)이 새롭게 시작될 수 있는지”이다.(Hum 169)

동일한 의미로 이렇게 말할 수 있다. 성스러움의 본질에서부터 비로소 신성의 본질이 사유될 수 있으며 이 신성의 빛 안에서 비로소 “<신>이라는 낱말이 무엇을 이름해야 하는지가 사유될 수 있고 말해질 수 있다”.(Hum 182) 현대의 인간은, 만일 그가 오직 그 안에서 저 물음에 제기될 수 있는 바로 그 차원으로 들어가 사유하는 것을 막는다면, “신이 다가오고 있는지 아니면 떠나가고 있는지를 진지하고 엄밀하게 물어볼” 처지에 있지 못하다.(Hum 182) 오직 존재에 의해 성스러움의 차원 안으로 밀고 들어가는 사람만이 “인간에 대한 신의 연관을” 실존하는 본질로서 경험할 수 있게 된다.(Hum 182)

하이데거는 인간을 탈-존으로 파악함으로써 존재에 대한 연관을 결정적으로 중요한 근본소여성으로 부각시키고 있다. 그러나 이러한 근본소여성 안에 아무 문제없이 성스러움의 열림이 펼쳐져 있는 것은 아니다. 이 성스러움은 그 자체 다시금 신적인 것과의 만남을 위해 필수적인 차원을 보장한다. 이와는 반대로 인간이 존재자에 빠져 존재를 망각하자마자 그는 성스러움으로부터 떨어져 나오게 되든가 또는 성스러움에 대한 섬세한 감각을 잃어버려 그로써 신적인 것도 볼 수 없게 되고 받아들일 수 없게 된다. 거꾸로 된 연관 역시 제공될 수 있다. 즉 신적인 것의 사라짐이 성스러움으로부터 그 힘을 빼앗아내어 존재가 존재자에 자신을 주어버리는 그런 일이 생기게 된다. 지금까지 살펴본 것을 정리해 보자.

여기에서도 우리는 크게 세 차원을 구별 지을 수 있다. 하나는 성스러움의 차원이다. 이 차원에서 한편으로는 성스러움과 존재가 연관되고 있고 다른 편으로는 신적인 것, 신들, 신이 연관되어 있다. 둘째는 인간을 포함한 모든 존재자가 놓여 있는 상태이다. 그것은 존재의 망각으로 인해 성스러움에로의 길이 막혀 있는 상태이며 그런 상태를 위험으로서도 깨닫고 있지 못하고 있는 상태이다. 셋째는 그런 상태에서도 신비한 방식으로 작용하고 있는 성스러움의 힘이다. 자연 속에 은닉되어있는 성스러운 완쾌의 힘을 제대로 끄집어 내오기 위해서는 의사로서의 인간이 필요하다. 존재, 성스러움, 신의 차원은 자신들의 요구를 들어주고 이행해줄 조력자가 필요하다. 자신들의 말건넴에 대답할 수 있는 그런 사람이 필요하다. 모든 인간이 다 성스러움의 요구[말건넴, Anspruch]에 응답할 수 있는 것은 아니다. 오로지 시인만이 성스러움을 명명할 수 있다.

우리는 먼저 성스러움과 신성의 차원이 말건네[요구해]오는 데 자신의 말로써 응답하는 시인의 역할에 대해서 살펴본다.

궁핍한 시대의 시인 횔덜린

▲ 횔덜린

▲ 횔덜린 하이데거는 성스러움에 대한 논의를 전개해 나가면서 대화의 상대자로 횔덜린을 선택한다. 그 까닭은 이 시인이 그에게는 “탁월한 의미에서 시인 중의 시인”이기 때문이다.⑵ 그렇다면 횔덜린은 시를 어떻게 생각하고 있는가? “우리는 시작을 이제는 신들과 사물들의 본질을 건립하는 명명함이라고 이해한다. ‘시적으로 거주함’이란 신들의 현재(면전) 안에 서 있음과 사물들의 본질가까이에 의해 얻어맞음을”(EH 42) 말하며, 신들과 인간들 사이의 ‘사이’ 안으로 내던져 있음을 말한다. 횔덜린은 시의 보편적 본질을 건립하고 있는 것이 아니다. 그는 자기 시대 시작의 본질을 건립했다.

“횔덜린은 시의 본질을 시로 썼다. 그러나 무시간적으로 [시간적으로 무관하게] 타당한 개념이라는 의미에서가 아니다. 이러한 시의 본질은 하나의 특정한 시간[시대]에 속한다. 그러나 그것[시의 본질]이 이미 존속하고 있는 시간으로서의 그러한 시대에 그저 자신을 맞추기만 하면 되는 식으로서가 아니다. 오히려 횔덜린은 시의 본질을 새로이 건립함으로써 비로소 하나의 새로운 시대를 규정하고 있다. 그것은 떠나버린 신들과 도래하는 신 사이의 시대이다. 그것은 궁핍한 시대이다. 왜냐하면 그 시대는 이중의 결함과 무 — 떠나버린 신들은 더 이상 없고 도래하는 신은 아직 없다는 — 가운데 놓여 있기 때문이다.”(EH 47)

이것이 바로 횔덜린이 하이데거의 사유에 역운(Geschick)이 되는 이유이다. 횔덜린은 궁핍한 시대의 시인인데, 그는 신적인 것의 ‘더-이상-아님’과 ‘아직은-아님’의 위기를 자기 시대의 무위기성 안에 건립하였다. 좀 더 정확하게 말한다면, 무위기성을 위기로 건립하고 그래서 시대의 ‘진리’를 ‘작품 안으로 정립’하였다.⑶

여기서도 우리가 먼저 주목해야 할 것은 횔덜린이 자기 시대의 시의 본질을 건립했다는 점이다. 횔덜린이 처해 있는 시대의 형세는, 옛 신들은 떠나버려 더 이상 현전하지 않고 새로운 신은 아직 도래하지 않아 부재한 그런 상태이다. 그런데도 그 시대를 살고 있는 인간들은 그런 시대의 위기를 전혀 감지하지 못하는 무위기성 속에서 편안하게 살고 있는 것이다. 그 시대의 인간들이 위기를 느끼지 못하는 것은 그들이 철두철미 존재자에 방향잡혀 있고 존재자에 사로잡혀 있기 때문이다. 존재자처럼 분명하게 눈앞에 있어서 직접적인 경험으로 확인할 수 있는 것만을 ‘존재’하는 것으로 판단하는 그들로서는 신들이 그렇게 확인될 수 없는 것이기에 근본적으로 그들의 존재경험에 들어올 수 없다. 거기에 덧붙여 신적인 차원마저 떠나버려 ‘없고’ 아직 도래하지 않아 ‘없는’ 이중의 부재의 상황이다. 횔덜린은 바로 이러한 ‘없음’을 경험한 시인이다. 그리고 그 없음을 ‘결여’로서 경험하였다. 그리고 그렇게 있어야 할 것이 없는 결여가 바로 위험이고 위기인 것을 깨달았다. 그리고 그러한 위기를 위기로서 느끼지 못하고 있음이 가장 큰 위험임을 깨달았던 것이다.

여기에서 우리의 관심을 끄는 것은 성스러움이 ‘없음의 경험’과 연관되어 있다는 사실이다. 그리고 여기에서는 ‘있어야 할 것이 없는 것’이기에 그것은 ‘허전함’(虛, 비어있음)⑷에 해당하는 무(無)인 셈이다. 이 없음의 경험을 아무나 할 수 있는 것은 아니다. 원래의 충만한 상태를 모르는 사람은 무엇이 비어버렸는지를 알아차릴 수 없다. 존재자에 눈이 맞추어져 있는 사람은 없는 것을 알아볼 수가 없다. 없는 것의 없음을 깨닫는 것은 더욱 어렵다. 다음 편에서 횔덜린은 어떻게 그러한 경험에 이르게 되는지를 살펴보자.

▶ 다음 편에서는 ‘자연과 성스러움’에 대한 이야기가 이어집니다.

⑴ M. Heidegger, “Brief über den Humanismus (인문주의에 대한 서한)” (= Hum), Wegmarken 161/2.

⑵ 참조 M. Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (횔덜린의 시에 대한 해설)(= EH), Frankfurt a.M. 1971 (제4판 증보판), 34.

⑶ 참조 Jörg Splett, Die Rede vom Heiligen (성스러움에 대한 논의), Freiburg/München 1971, 133ff.

⑷ 허전하다: ① 둘레에 있던 것이나 있어야 할 것이 없어, 짜여진 맛이 없는 느낌이 있다. ② (무엇을 잃거나 의지할 것이 없어진 것 같아) 텅 비거나 서운한 느낌이 있다. 남영신 엮음, 『국어사전』, 성안당, 1999.

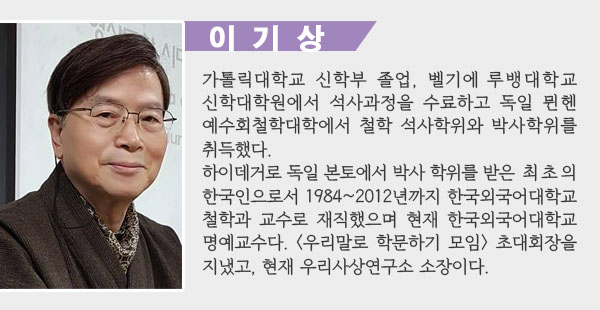

이기상 교수님의 ‘허무주의 시대와 영성 - 존재의 불안 속에 만나는 신(神)의 숨결’은 < 에큐메니안 >에도 연재됩니다.

[가스펠:툰] 성경을 깨닫게 해 주셨다

제1독서(사도 3,13-15.17-19)그 무렵 베드로가 백성에게 말하였다.13 “여러분은 예수님을 빌라도에게 넘기고,그분을 놓아주기로 결정한 빌라도 앞에서 그분을 배척하였습니다.그러나 아브라함의 하느님과 이사악의 하느님과 야곱의 하느님,곧 우리 조상들의 하느님께서는 당신의 종 예수님을 영광스럽게 하셨습니다.14 여러분은 거룩하고 의로...

[가스펠:툰] 성경을 깨닫게 해 주셨다

제1독서(사도 3,13-15.17-19)그 무렵 베드로가 백성에게 말하였다.13 “여러분은 예수님을 빌라도에게 넘기고,그분을 놓아주기로 결정한 빌라도 앞에서 그분을 배척하였습니다.그러나 아브라함의 하느님과 이사악의 하느님과 야곱의 하느님,곧 우리 조상들의 하느님께서는 당신의 종 예수님을 영광스럽게 하셨습니다.14 여러분은 거룩하고 의로...

[가스펠:툰] “의심을 버리고 믿어라.”

제1독서(사도 4,32-35)32 신자들의 공동체는 한마음 한뜻이 되어,아무도 자기 소유를 자기 것이라 하지 않고 모든 것을 공동으로 소유하였다.33 사도들은 큰 능력으로 주 예수님의 부활을 증언하였고, 모두 큰 은총을 누렸다.34 그들 가운데에는 궁핍한 사람이 하나도 없었다.땅이나 집을 소유한 사람은 그것을 팔아서 받은 돈을 가져다가35 사도.

[가스펠:툰] “의심을 버리고 믿어라.”

제1독서(사도 4,32-35)32 신자들의 공동체는 한마음 한뜻이 되어,아무도 자기 소유를 자기 것이라 하지 않고 모든 것을 공동으로 소유하였다.33 사도들은 큰 능력으로 주 예수님의 부활을 증언하였고, 모두 큰 은총을 누렸다.34 그들 가운데에는 궁핍한 사람이 하나도 없었다.땅이나 집을 소유한 사람은 그것을 팔아서 받은 돈을 가져다가35 사도.

[가스펠:툰] 무덤을 막았던 돌이 치워져 있었다

제1독서(사도 10,34ㄱ.37ㄴ-43)그 무렵 34 베드로가 입을 열어 말하였다.“여러분은 37 요한이 세례를 선포한 이래갈릴래아에서 시작하여 온 유다 지방에 걸쳐 일어난 일과,38 하느님께서 나자렛 출신 예수님께 성령과 힘을 부어 주신 일을 알고 있습니다.이 예수님께서 두루 다니시며 좋은 일을 하시고악마에게 짓눌리는 이들을 모두 고쳐 주셨..

[가스펠:툰] 무덤을 막았던 돌이 치워져 있었다

제1독서(사도 10,34ㄱ.37ㄴ-43)그 무렵 34 베드로가 입을 열어 말하였다.“여러분은 37 요한이 세례를 선포한 이래갈릴래아에서 시작하여 온 유다 지방에 걸쳐 일어난 일과,38 하느님께서 나자렛 출신 예수님께 성령과 힘을 부어 주신 일을 알고 있습니다.이 예수님께서 두루 다니시며 좋은 일을 하시고악마에게 짓눌리는 이들을 모두 고쳐 주셨..

[가스펠:툰] 그분을 어디에 모시는지 지켜보고 있었다

4 빌라도가 다시 예수님께 물었다.● “당신은 아무 대답도 하지 않소?보시오, 저들이 당신을 갖가지로 고소하고 있지 않소?”5 ○ 예수님께서는 더 이상 아무 대답도 하지 않으셨다.그래서 빌라도는 이상하게 여겼다.6 빌라도는 축제 때마다 사람들이 요구하는 죄수 하나를 풀어 주곤 하였다.7 마침 바라빠라고 하는 사람이반란 때에 살인을 ...

[가스펠:툰] 그분을 어디에 모시는지 지켜보고 있었다

4 빌라도가 다시 예수님께 물었다.● “당신은 아무 대답도 하지 않소?보시오, 저들이 당신을 갖가지로 고소하고 있지 않소?”5 ○ 예수님께서는 더 이상 아무 대답도 하지 않으셨다.그래서 빌라도는 이상하게 여겼다.6 빌라도는 축제 때마다 사람들이 요구하는 죄수 하나를 풀어 주곤 하였다.7 마침 바라빠라고 하는 사람이반란 때에 살인을 ...

[가스펠:툰] “네가 그렇게 말하고 있다”

제1독서(이사 50,4-7)4 주 하느님께서는 나에게 제자의 혀를 주시어지친 이를 말로 격려할 줄 알게 하신다. 그분께서는 아침마다 일깨워 주신다.내 귀를 일깨워 주시어 내가 제자들처럼 듣게 하신다.5 주 하느님께서 내 귀를 열어 주시니나는 거역하지도 않고 뒤로 물러서지도 않았다.6 나는 매질하는 자들에게 내 등을, 수염을 잡아 뜯는 자들..

[가스펠:툰] “네가 그렇게 말하고 있다”

제1독서(이사 50,4-7)4 주 하느님께서는 나에게 제자의 혀를 주시어지친 이를 말로 격려할 줄 알게 하신다. 그분께서는 아침마다 일깨워 주신다.내 귀를 일깨워 주시어 내가 제자들처럼 듣게 하신다.5 주 하느님께서 내 귀를 열어 주시니나는 거역하지도 않고 뒤로 물러서지도 않았다.6 나는 매질하는 자들에게 내 등을, 수염을 잡아 뜯는 자들..

[가스펠:툰] “사람의 아들이 영광스럽게 될 때가 왔다”

제1독서(예레 31,31-34)31 보라, 그날이 온다. 주님의 말씀이다.그때에 나는 이스라엘 집안과 유다 집안과 새 계약을 맺겠다.32 그것은 내가 그 조상들의 손을 잡고 이집트 땅에서 이끌고 나올 때에그들과 맺었던 계약과는 다르다.그들은 내가 저희 남편인데도 내 계약을 깨뜨렸다. 주님의 말씀이다.33 그 시대가 지난 뒤에 내가 이스라엘 집안과 .

[가스펠:툰] “사람의 아들이 영광스럽게 될 때가 왔다”

제1독서(예레 31,31-34)31 보라, 그날이 온다. 주님의 말씀이다.그때에 나는 이스라엘 집안과 유다 집안과 새 계약을 맺겠다.32 그것은 내가 그 조상들의 손을 잡고 이집트 땅에서 이끌고 나올 때에그들과 맺었던 계약과는 다르다.그들은 내가 저희 남편인데도 내 계약을 깨뜨렸다. 주님의 말씀이다.33 그 시대가 지난 뒤에 내가 이스라엘 집안과 .