Update

▲ 오늘(12일) 싱가포르에서 열린 북미정상회담에서 만난 김정은 국무위원장과 트럼프 미대통령이 악수했다. (사진출처=JTBC 생중계 갈무리)

▲ 오늘(12일) 싱가포르에서 열린 북미정상회담에서 만난 김정은 국무위원장과 트럼프 미대통령이 악수했다. (사진출처=JTBC 생중계 갈무리)이목(耳目)이 집중됐다. 그야말로 전 세계의 귀와 눈이 김정은과 트럼프의 만남에 쏠려 말 한마디, 움직임 하나에 의미를 담았다.

문재인 대통령이 한 자리에 있는 것도 아닌데, 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 만나 악수를 나누는 장면에서 우리는 왜 짜릿함과 뿌듯함, 설레임과 긴장을 고스란히 함께 나누어 갖고 있을까. 그것은, 아마 70년 세월도 끊어내지 못한 ‘핏줄’을 향한 본능적인 끌림이 아닐까.

친구를 사귀려면 우선 자주 만나 이야기를 나누며 서로를 알아가는 과정이 반드시 필요하다. 이 과정에서 서로에 대한 신뢰가 쌓이고 신뢰는 다시 대화로, 만남으로 이어져 마침내 관계를 형성한다. 우리는 무턱대고 “북한은 믿을 수 없다”고 말하는 사람들을 자주 만날 수 있는데 사실, ‘믿을 수 있고 없고’는 대화와 만남이 전제되어야 할 수 있는 결과적 판단이다. 우선 만나봐야 할 일이다.

남북정상이 만나 군사분계선을 가볍게 넘나들며 대화하는 모습을 다른 누구의 눈과 귀를 거치지 않고 내가 직접 확인하고 나면서부터 우리는 ‘어쩌면 내가 잘 못 알았을 수 있구나’ 스스로 성찰하기 시작했다. 그러면서 마침내 북한을 궁금해 하기 시작했다.

▲ 지난 4월 27일 열린 남북정상회담에서 문재인 대통령이 군사분계선을 넘어 10여 초 간 방북했었다. (사진출처=판문점선언 이행 추진위원회)

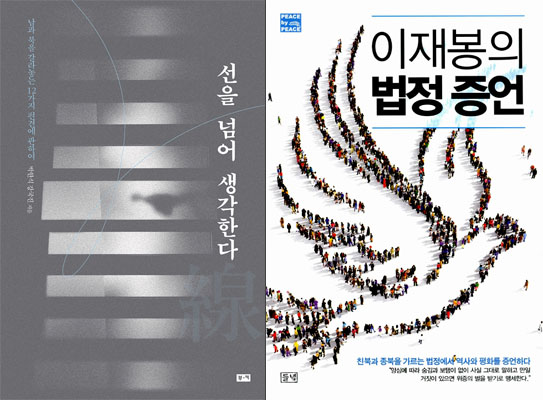

▲ 지난 4월 27일 열린 남북정상회담에서 문재인 대통령이 군사분계선을 넘어 10여 초 간 방북했었다. (사진출처=판문점선언 이행 추진위원회)지난 4월, 남북정상회담을 즈음해 나온 책 『선을 넘어 생각한다』는 북한에 대해 말하기 전에 한 번 더 생각해 보면 좋을 12가지를 정리해서 책 날개 부분에 실었다. ‘북한이 무너진다고 통일은 오지 않는다, 오히려 전쟁이 일어날 수 있다’, ‘북한에게 핵은 안전을 담보하는 보루이기 때문에 비핵화는 북한이 안전을 보장받아야만 가능하다’, ‘북한은 성경, 신학자, 목사, 신도로 이루어진 종교집단과 유사하다’, ‘동질화를 강요하면 갈등과 분쟁이 심화될 뿐이다. 차이를 이해하고 이질성을 포용해야 한다’ 등 책의 핵심 내용을 요약해 번호를 붙여 정리 해 놓은 것이다.

버젓이 한 눈에 쏙 들어오게 핵심을 정리해 놓은 표지라니, 그 전략이 대범하다 못해 절실하게 느껴졌다. ‘이제 우리가 이 정도는 알아야 할 때’라는 뜻처럼 보였다. 우리는 그동안 북한을 너무도 몰랐고, 궁금해 하지도 않았다. 아마도 이 ‘궁금증’자체를 마비시켰던 것은 전쟁이 가져온 ‘안보 병’ 때문이었을 것이다.

북‧미정상이 만나는데 CVID(완전하고 검증가능하며 불가역적인 핵폐기)가 명시되느냐를 두고 이렇다 저렇다 말이 많다. 과연, 핵 폐기 문제만이 아닌 어느 것에서라도 ‘완전’하고 ‘검증가능’하며 ‘불가역’적인 무언가가 단숨에 가능하기는 한 걸까.

통일연구원 박영자 연구위원은, 지금까지 북한의 논리에 비추어볼 때 최종적으로는 ‘전 세계의 비핵화’가 목적이라고 설명한다. ‘전 세계의 비핵화’를 목적으로 그 1단계를 한반도 비핵화, 이후 동북아시아, 나아가 전 세계 비핵화를 이루는 것이 장기적인 계획이라는 것이다.

우리는, 우리의 조부모와 부모들이 처참하게 경험한 전쟁의 역사를 아로새겨 가슴에 간직하고 사는 민족이다. ‘왜’인지도 모르고 사람이 사람을 죽이는 잔혹한 전쟁은 소름끼치는 두려움을 각인시켰고, 그 반대편에 있다는 평화는 절실함의 상징으로 남게 되었다.

스스로의 안전을 담보하는 ‘핵’을 두고 ‘평화’를 말하고 나아가 ‘전 세계 비핵화’를 주도하겠다는 북한의 큰 그림. 얼마 전 까지도 유행처럼 번졌던 말, “노벨평화상은 트럼프에게 주고 우리는 평화를 갖자”는 이 말은 북한의 큰 그림에 딱 들어맞는 말인지도 모르겠다.

이제 눈을 조금 더 크게 뜨고, 귀를 열고 다시 북한을 보자. 긴 세월 손에 잡히지 않는 분계선에 막혀있던 형제는 이제 겨우 친구가 될 수 있는 기회를 가졌다.

마침맞게 이 시기에 읽어보면 좋을 책 두 권을 소개한다. 세계적인 북한전문가이자 평화학자 박한식 교수와 <서울신문> 강국진 기자의 대담을 담은 책 『선을 넘어 생각한다』, 그리고 친북과 종북을 가르는 법정에서 북한, 역사와 평화를 증언한 내용을 담은 책 『이재봉의 법정증언』. 결실의 가을을 기다리는 이 계절에 잘 어울리는 이야기가 담겨있다.

[가스펠:툰] 보물이 있는 곳에 너희의 마음도 있다

제1독서 (지혜서 18,6-9)해방의 날 밤이 저희 조상들에게는 벌써 예고되었으니 그들이 어떠한 맹세들을 믿어야 하는지 확실히 알고 용기를 가지게 하시려는 것이었습니다. 그리하여 당신의 백성은 의인들의 구원과 원수들의 파멸을 기대하였습니다.과연 당신께서는 저희의 적들을 처벌하신 그 방법으로 저희를 당신께 부르시고 영광스럽게 ..

[가스펠:툰] 보물이 있는 곳에 너희의 마음도 있다

제1독서 (지혜서 18,6-9)해방의 날 밤이 저희 조상들에게는 벌써 예고되었으니 그들이 어떠한 맹세들을 믿어야 하는지 확실히 알고 용기를 가지게 하시려는 것이었습니다. 그리하여 당신의 백성은 의인들의 구원과 원수들의 파멸을 기대하였습니다.과연 당신께서는 저희의 적들을 처벌하신 그 방법으로 저희를 당신께 부르시고 영광스럽게 ..

[가스펠:툰] 옛 인간을 벗어 버리고 새 인간을 입은 사람

제1독서 (코헬렛 1,2; 2,21-23)허무로다, 허무! 코헬렛이 말한다. 허무로다, 허무! 모든 것이 허무로다! 지혜와 지식과 재주를 가지고 애쓰고서는 애쓰지 않은 다른 사람에게 제 몫을 넘겨주는 사람이 있는데 이 또한 허무요 커다란 불행이다.그렇다, 태양 아래에서 애쓰는 그 모든 노고와 노심으로 인간에게 남는 것이 무엇인가? 그의 나날은 근..

[가스펠:툰] 옛 인간을 벗어 버리고 새 인간을 입은 사람

제1독서 (코헬렛 1,2; 2,21-23)허무로다, 허무! 코헬렛이 말한다. 허무로다, 허무! 모든 것이 허무로다! 지혜와 지식과 재주를 가지고 애쓰고서는 애쓰지 않은 다른 사람에게 제 몫을 넘겨주는 사람이 있는데 이 또한 허무요 커다란 불행이다.그렇다, 태양 아래에서 애쓰는 그 모든 노고와 노심으로 인간에게 남는 것이 무엇인가? 그의 나날은 근..

[가스펠:툰] 청하여라, 너희에게 주실 것이다

제1독서 (창세기 18,20-32)그 무렵 주님께서 말씀하셨다. “소돔과 고모라에 대한 원성이 너무나 크고, 그들의 죄악이 너무나 무겁구나. 이제 내가 내려가서, 저들 모두가 저지른 짓이 나에게 들려온 그 원성과 같은 것인지 아닌지를 알아보아야겠다.”그 사람들은 거기에서 몸을 돌려 소돔으로 갔다. 그러나 아브라함은 주님 앞에 그대로 서 있...

[가스펠:툰] 청하여라, 너희에게 주실 것이다

제1독서 (창세기 18,20-32)그 무렵 주님께서 말씀하셨다. “소돔과 고모라에 대한 원성이 너무나 크고, 그들의 죄악이 너무나 무겁구나. 이제 내가 내려가서, 저들 모두가 저지른 짓이 나에게 들려온 그 원성과 같은 것인지 아닌지를 알아보아야겠다.”그 사람들은 거기에서 몸을 돌려 소돔으로 갔다. 그러나 아브라함은 주님 앞에 그대로 서 있...

[가스펠:툰] "너는 많은 일을 염려하고 걱정하는구나"

제1독서 (창세기 18,1-10ㄴ)그 무렵 주님께서는 마므레의 참나무들 곁에서 아브라함에게 나타나셨다. 아브라함은 한창 더운 대낮에 천막 어귀에 앉아 있었다. 그가 눈을 들어 보니 자기 앞에 세 사람이 서 있었다. 그는 그들을 보자 천막 어귀에서 달려 나가 그들을 맞으면서 땅에 엎드려 말하였다.“나리, 제가 나리 눈에 든다면, 부디 이 종을 ...

[가스펠:툰] "너는 많은 일을 염려하고 걱정하는구나"

제1독서 (창세기 18,1-10ㄴ)그 무렵 주님께서는 마므레의 참나무들 곁에서 아브라함에게 나타나셨다. 아브라함은 한창 더운 대낮에 천막 어귀에 앉아 있었다. 그가 눈을 들어 보니 자기 앞에 세 사람이 서 있었다. 그는 그들을 보자 천막 어귀에서 달려 나가 그들을 맞으면서 땅에 엎드려 말하였다.“나리, 제가 나리 눈에 든다면, 부디 이 종을 ...

[가스펠:툰] 누가 저의 이웃입니까?

제1독서 (신명기 30,10-14)모세가 백성에게 말하였다.“너희는 주 너희 하느님의 말씀을 듣고, 이 율법서에 쓰인 그분의 계명들과 규정들을 지키며, 마음을 다하고 목숨을 다하여 주 너희 하느님께 돌아오너라. 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 계명은 너희에게 힘든 것도 아니고 멀리 있는 것도 아니다. 그것은 하늘에 있지도 않다. 그러니 ‘..

[가스펠:툰] 누가 저의 이웃입니까?

제1독서 (신명기 30,10-14)모세가 백성에게 말하였다.“너희는 주 너희 하느님의 말씀을 듣고, 이 율법서에 쓰인 그분의 계명들과 규정들을 지키며, 마음을 다하고 목숨을 다하여 주 너희 하느님께 돌아오너라. 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 계명은 너희에게 힘든 것도 아니고 멀리 있는 것도 아니다. 그것은 하늘에 있지도 않다. 그러니 ‘..

[가스펠:툰] 너희의 평화가 그 사람 위에 머무를 것이다

제1독서 (이사야서 66,10-14ㄷ)예루살렘을 사랑하는 이들아, 모두 그와 함께 기뻐하고 그를 두고 즐거워하여라. 예루살렘 때문에 애도하던 이들아, 모두 그와 함께 크게 기뻐하여라. 너희가 그 위로의 품에서 젖을 빨아 배부르리라. 너희가 그 영광스러운 가슴에서 젖을 먹어 흡족해지리라.주님께서 이렇게 말씀하신다. “보라, 내가 예루살렘..

[가스펠:툰] 너희의 평화가 그 사람 위에 머무를 것이다

제1독서 (이사야서 66,10-14ㄷ)예루살렘을 사랑하는 이들아, 모두 그와 함께 기뻐하고 그를 두고 즐거워하여라. 예루살렘 때문에 애도하던 이들아, 모두 그와 함께 크게 기뻐하여라. 너희가 그 위로의 품에서 젖을 빨아 배부르리라. 너희가 그 영광스러운 가슴에서 젖을 먹어 흡족해지리라.주님께서 이렇게 말씀하신다. “보라, 내가 예루살렘..