Update

신성과 성스러움

성스러움을 예감하는 앎이 이제 많이 상실되어 버렸다. 자연은 망각되었다. 자연이 그 본질에서는 은닉되어 나타나지 않으면서 공간적으로 작용하기 때문에 그렇다. 그런데 이제 이러한 망각에서부터 깨어난다. 다시 말해 성스러움이 도래한다. 이때 시인이 그것을 저절로 그렇게 명명할 수 있는 것처럼 그렇게 도래하지는 않는다. 오히려 그것을 위해서는 신과 시인 사이의 공통성이 필요하다. 인간은 스스로 혼자서는 성스러움에 대한 직접적인 연관을 맺을 수 없다. 신은 성스러움을 하나의 광선에 모아서 인간에게 보내는데, 이러한 매개 안에서 인간과 신은 성스러움에 속한다. 그리고 이런 방식으로 시가 된다. 앞에서 신들과 사물들의 본질을 건립함으로 규정되었던 시작이 이제는 좀 더 깊게 이해된다.

“그렇게 발원해 나오는 낱말-작품은 [시는] 신과 인간의 공속성이 나타나게끔 한다. 노래는 그러한 공속성의 근거(바탕)에 대한 증거를 주니 성스러움을 증거한다.”(EH 69)

이제 우리가 좀 더 명백하게 볼 수 있듯이 성스러움이 자신을 빼는 것이 아니다. 그것은 나타난다. 그러나 신은 멀리 머물러 있다. 다른 한편 신은 그러한 부재 속에서 분명 가까이 있다. 그렇기에 모든 것은 이러한 부재의 현전을 소홀히 하지 않는 데에 달려 있다. 시인은 신의 부재의 현상에 대한 두려움 없이 이름이 선사될 때까지 기다려야 한다. “신의 부재가 도움이 될 때까지.”

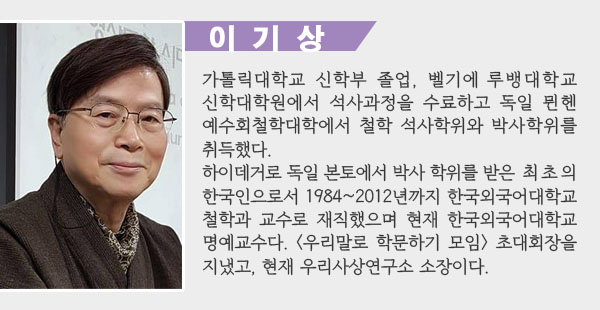

▲ Nicholas Roerich < Star of the Hero >

▲ Nicholas Roerich < Star of the Hero >그 빛 속에 열린 장이 밝혀지는 그러한 동이 터옴은 축제, 즉 인간과 신들 사이의 결혼축제이다. 이 축제에서 시인들은 일어나, 오는 것을 보면서 그것이 성스러움이라고 말할 수밖에 없다.(EH 103) 그러나 아직은 축제가 아니다. 동이 터오기에 앞서 신부재의 시간-공간으로서 밤이 지배하고 있다. 그러나 이러한 밤 자체도 이미 성스럽다고 말해지는데, 그 안에서 신적인 것이 단적으로 결여되어 있는 것이 아니고, 오히려 과거의 신과 도래하는 신이 그 안에 구별되지 않은 채 은닉되어 있기 때문에 그렇다.(EH 109)

횔덜린이 노래하는 ‘이제’는 밤과 낮의 ‘동시에’이다. 즉 우리가 아직 밤에 서 있지만 그러나 동시에 축제날의 동터옴 속에 서 있는 것이다. 지금까지의 현실은 비현실이고 새로운 것이 도래하며 더-이상-아님과 아직은-아님 사이 문지방의 시간에, 꿈의 시간에 놓여 있다. 그러나 바로 이 꿈이 “성스러움의 도래에 의해 성스러워지고” 있으며 성스러움의 예측할 수 없는 시이다.(EH 148) 시인들은 바로 이러한 시를 노래해야 한다.(EH 113)

날씨가 좋은 때에 시인은 자연으로부터 가르침을 받아 자연의 본질이 성스러움임을 노래할 수 있게 된다. 그런데 이러한 가르침이 시인의 자의에 달려 있는 것이 아님을 강조하기 위해 횔덜린은 ‘운 좋은 날씨’라고 노래하고 있다. 이제 이 운 좋은 날씨란 것이 번개의 빛 속에 맨머리로 나가 서서 신의 번갯불을 받는 것임이 드러났다. 앞에서는 ‘혼돈’의 자연을 염두에 두고 성스러움의 다양한 측면을 묘사하였다. 거기에서는 직접 경험할 수 없는, 근접할 수 없는 것으로서의 성스러움 그 자체를 강조하면서 그것이 매개된 경험을 통해 예감될 수 있음을 암시했다. 그러기 위해서는 일상의 습관화된 사유의 울타리를 벗어나야만 한다고 말하면서 존재자에 방향 잡힌 사람들의 눈에는 보일 수 없는 비밀스런 성스러움의 측면을 부각시켰다. 있음이 아닌 ‘없음’에 얻어맞을 태세가 돼 있을 때에만 성스러움의 흔적을 알아차릴 수 있다는 것이다. 없음이 있음 속에 와-닿아 일으키는 보이지 않는 ‘바람’에 대한 ‘감수성’이 있어야만 성스러움을 경험할 수 있다.

이제 이 없음이 조금 더 구체화된다. 앞에서는 열린 장의 텅빔, 자연의 자신을-숨김 등이 간직하고 있는 본질적인 차원으로서의 ‘없음’을 이야기했다면 여기서는 신의 ‘부재’로서의 없음이 말해지고 있다. 자연을 성스럽게 경험하지 못하는 것은 신이 떠나버렸기 때문이라는 것이다. 신을 만나던 영역으로서의 자연은 닫혀져 버렸고 인간이 자신의 의지를 실현시켜 나가는 욕망구현의 마당으로서의 자연만이 인간 앞에 펼쳐져 있다.

성스러움은 신성의 흔적이며 신성의 본질공간

그리스적 내지는 그리스도교적으로 이해된 신 또는 신들은 형이상학의 극복이라는 관점에서는 “죽은 것”으로 선언되었다.⑴ 그러나 비록 형이상학의 신은 죽었을지라도 그의 “자리”는 존립해 남아 있다.⑵ 이 자리가 바로 성스러움 속에서 현성하고 있는 신성이라고 불리운다. 그러므로 성스러움은 “신성의 흔적”이며⑶ “신성의 본질공간”이다.(Hum 169) 이렇게 볼 때 성스러움은 그 안에서 하나의 신성 또는 하나의 신이 그 자신에서부터 나타나는 영역이라 생각할 수 있다. 신들이 “스스로를 스스로 나타내 보이도록” 하기 위해서 시인은 신들과 인간들 위에 있는 성스러움을 표현해야 한다.

그런데 성스러움은 시인 속에서 시인에 의해 스스로가 중재되도록 하고 있는 직접적인 것이다.⑷ 신들과 시인 사이의 중간에 성스러움이 서 있다. 시인은 성스러움을 말할 수 있기 위해서 신들에 의존해야 한다. 신은 아주 탁월한 의미로 중간을 점하고 있는 자이다. 신은 성스러움을 자신 위에 취해 “그것을 한곳에 날카롭게 집결시켜 단 하나의 빛줄기에 실어 보낸다. 이 빛줄기를 인간에게 선사해야 하기에 이 빛줄기 때문에 그는 인간에게 ‘의존하고’ 있다.”(EH 68) 신은 만일 모든 것이 순조롭게 잘 성사된다면 자신을 성스러움의 사유-영역에로 보낸다.⑸ “성스러움은 자신을 인간과 신들에 동시에 연다...”(EH 148) 이것은 부정적으로는 다음을 뜻한다. “성스러움의 닫혀-있음은 신적인 것의 밝게 빛남을 어떤 것이던 어둡게 해버린다.”⑹ 성스러움의 영역이 닫혀 있으면 신적인 것이 경험될 수 있는 길은 막혀 버린다.

디터 진(Dieter Sinn)은 신적인 것의 한 차원으로서의 성스러움을 이렇게 설명하고 있다.

“성스러움은 존재가 스스로를 열어 보이고 숨기는 그 똑같은 의미로 스스로를 열고 닫는다. 차이가 있다면 다만 존재가 다차원성 자체이며 그래서 모든 것에 (사방에) 대해 통용이 되는 반면 성스러움은 하나의 차원으로서 신적인 것이라는 사분의 일에만 통용된다는 이점이다. 우리는 성스러움을 ‘그 안에서 신들이 오직 신들인’ 바로 그 요소로서 하나의 특수한 관계 구조를 갖고 있다고 확정할 수 있다.”⑺

이때 디터 진은 사방과 관련지어 신적인 것에 대해 얘기한 하이데거의 말을 염두에 두고 있음에 틀림없다. 그러나 하이데거가 성스러움에 대해서 가장 상세하게 『횔덜린의 시에 대한 해설』에서 이야기하고 있는데, 이때 당시 아마도 아직 그의 사상이 형성되지 않았었을 수도 있음을 고려할 때⑻ 『해설』에서의 신 내지는 신들에 대한 이야기가 사방의 텍스트에서 나오는 그것과 똑같은 것을 뜻할 것이라고 결론을 내리기에는 너무 이른 것이 아닐까 하는 우려를 낳는다.⑼

지금까지 살펴본 것을 정리하여 보자.

우리는 성스러움의 근원적인 본질차원을 찾아 나섰다. 먼저 ‘자연’이 성스러움과 연관되어 논의되었다. 이때의 자연은 시간보다 오래고 신들보다 위에 있는 그런 모든 시원의 시원, 근원의 근원으로서의 자연을 말하고 있다. 어떠한 경계도, 명명도, 규정도 있기 이전의 열려 있음 그 자체, 텅빔 그 자체로서의 자연이다. 시간적으로 공간적으로 열려 있는 이 열린 장으로서의 자연 안에서 존재생성의 사건, 존재진리발생의 사건이 일어난다. 인간 현존재 역시 이 자연 안에 내던져져 수많은 자연사물 가운데 한 자연사물로서 존재하고 있다. 인간은 이 확 트인 열린 장을 경험에 의해 한계의 말뚝을 박아 삶의 지평으로 만든다. 인간은 이해의 지평으로 만들어진 자신의 세계 안에서 존재하는 모든 것을 의미의 그물망 안으로 엮어 놓으면서 그 안에 포근하게 거주한다.

▲ Nicholas Roerich < Mount of five treasures (Two worlds) >

▲ Nicholas Roerich < Mount of five treasures (Two worlds) >세계 안에 존재하면서 인간은 설명될 수 없는, 이해될 수 없는 신비스러운 것들이 있음을 알게 된다. 인간이 도저히 근접할 수 없는 것, 신비 그 자체는 인간에게 일종의 아주 성스러운 것으로서 신적인 차원의 것으로 경험된다. 시간보다 오래고 신들보다 위에 있던 ‘자연’이 성스러운 것으로 인식되면서 그것은 신들이 나타나는 성스러운 영역이 된다. 직접 자신을 인간들에게 내보일 수 없는 신 또는 신들이 성스러움을 자신이 나타나는 방식 및 구역으로 삼는다. 이제 성스러움은 인간이 신적인 것의 차원을 알아차릴 수 있는 ‘신성의 흔적’이 된다. 다시 말해 신성의 ‘본질’이 — 그 ‘없이-있음’이 — 인간에게 와-닿는 영역(빔-사이, 공간)이다.

신들과 인간이 만나는 빔-사이인 이 성스러움은 일상적인 경험의 차원을 벗어나 있다. 존재자에 방향 잡혀 있으며 이성에 의해 모든 것을 이해하고 설명하려는 일상인들과 과학자들에게는 성스러움은 빠져나가 그들에게는 ‘없는’ 것이 된다. 그 독특한 ‘없음’ 속에서 자신을 내보이고 있는 성스러움을 알아차리고 그것을 ‘명명’할 수 있는 자는 시인들이다. 시인들은 신적인 것과 성스러움 ‘사이’에 놓여 있는 ‘사이-존재’로서, 또 성스러움과 인간들 ‘사이’에 놓여 있는 ‘사이-존재’로서 성스러움의 영역을 예비하여 인간들에게 신이 나타날 수 있도록 해야 하는 ‘중간자’, ‘사절’, ‘천사’인 것이다.

다음에는 성스러움을 명명하는 시인의 싯말에 대해 살펴보자. “그리고 내가 본 것은 성스러움이 나의 말이라는 것이다.”(EH 57)

▶ 다음 편에서는 ‘시인의 싯말과 성스러움’에 대한 이야기가 이어집니다.

⑴ 참조 “Nieztsches Wort ‘Gott ist tot’ (‘신은 죽었다’라는 니체의 말)”, Holzwege (숲길)(= Hw), Frankfurt a.M. 1972, 235.⑵ Hw 235.⑶ “Wozu Dichter? (무엇을 위한 시인인가?)”, Hw 250, 272.⑷ 참조 EH 63, 68.⑸ 참조 Hum 145.⑹ M. Heidegger, Nietzsche II (니체, 제2권), Pfullingen 1961, 394.⑺ Dieter Sinn, “Heideggers Spätphilosophie (하이데거의 후기철학)”, Philosophische Rundschau 14 (1967), 157.⑻ 참조 앞의 책, 129/30.⑼ 아마도 셰플러는 이점을 의심할 테고 자신의 회의를 이렇게 표현할 것이다: “하이데거의 존재에 대한 이야기는 철학적으로 분장한 신에 대한 이야기일 뿐이다.” R. Schaeffler, Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie (사유의 경건함? 하이데거와 가톨릭 신학), Darmstadt 1978, 134.

이기상 교수님의 ‘허무주의 시대와 영성 - 존재의 불안 속에 만나는 신(神)의 숨결’은 < 에큐메니안 >에도 연재됩니다.

[가스펠:툰] "열 사람이 깨끗해지지 않았느냐?"

제1독서 (열왕기 하권 5,14-17)그 무렵 시리아 사람 나아만은 하느님의 사람 엘리사가 일러 준 대로, 요르단 강에 내려가서 일곱 번 몸을 담갔다. 그러자 나병 환자인 그는 어린아이 살처럼 새살이 돋아 깨끗해졌다. 나아만은 수행원을 모두 거느리고 하느님의 사람에게로 되돌아가 그 앞에 서서 말하였다. “이제 저는 알았습니다. 온 세상에서...

[가스펠:툰] "열 사람이 깨끗해지지 않았느냐?"

제1독서 (열왕기 하권 5,14-17)그 무렵 시리아 사람 나아만은 하느님의 사람 엘리사가 일러 준 대로, 요르단 강에 내려가서 일곱 번 몸을 담갔다. 그러자 나병 환자인 그는 어린아이 살처럼 새살이 돋아 깨끗해졌다. 나아만은 수행원을 모두 거느리고 하느님의 사람에게로 되돌아가 그 앞에 서서 말하였다. “이제 저는 알았습니다. 온 세상에서...

[가스펠:툰] 증언하는 것을 부끄러워하지 마십시오

제1독서 (하바쿡 예언서 1,2-3; 2,2-4)주님, 당신께서 듣지 않으시는데 제가 언제까지 살려 달라고 부르짖어야 합니까? 당신께서 구해 주지 않으시는데 제가 언제까지 “폭력이다!” 하고 소리쳐야 합니까? 어찌하여 제가 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 제가 재난을 바라보아야 합니까? 제 앞에는 억압과 폭력뿐, 이느니 시비요 생기느니 싸움.

[가스펠:툰] 증언하는 것을 부끄러워하지 마십시오

제1독서 (하바쿡 예언서 1,2-3; 2,2-4)주님, 당신께서 듣지 않으시는데 제가 언제까지 살려 달라고 부르짖어야 합니까? 당신께서 구해 주지 않으시는데 제가 언제까지 “폭력이다!” 하고 소리쳐야 합니까? 어찌하여 제가 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 제가 재난을 바라보아야 합니까? 제 앞에는 억압과 폭력뿐, 이느니 시비요 생기느니 싸움.

[가스펠:툰] 그는 이제 여기에서 위로를 받고

제1독서 (아모스 예언서 6,1ㄱㄴ.4-7)전능하신 주님께서 이렇게 말씀하신다.“불행하여라, 시온에서 걱정 없이 사는 자들 사마리아 산에서 마음 놓고 사는 자들! 그들은 상아 침상 위에 자리 잡고 안락의자에 비스듬히 누워 양 떼에서 고른 어린양을 잡아먹고 우리에서 가려낸 송아지를 잡아먹는다.수금 소리에 따라 되잖은 노래를 불러 대고 .

[가스펠:툰] 그는 이제 여기에서 위로를 받고

제1독서 (아모스 예언서 6,1ㄱㄴ.4-7)전능하신 주님께서 이렇게 말씀하신다.“불행하여라, 시온에서 걱정 없이 사는 자들 사마리아 산에서 마음 놓고 사는 자들! 그들은 상아 침상 위에 자리 잡고 안락의자에 비스듬히 누워 양 떼에서 고른 어린양을 잡아먹고 우리에서 가려낸 송아지를 잡아먹는다.수금 소리에 따라 되잖은 노래를 불러 대고 .

[가스펠:툰] '십자가'들고 '돈'벌면 안되나요?

제1독서 (아모스 예언서 8,4-7)빈곤한 이를 짓밟고 이 땅의 가난한 이를 망하게 하는 자들아 이 말을 들어라!너희는 말한다. “언제면 초하룻날이 지나서 곡식을 내다 팔지? 언제면 안식일이 지나서 밀을 내놓지? 에파는 작게, 세켈은 크게 하고 가짜 저울로 속이자. 힘없는 자를 돈으로 사들이고 빈곤한 자를 신 한 켤레 값으로 사들이자. 지스.

[가스펠:툰] '십자가'들고 '돈'벌면 안되나요?

제1독서 (아모스 예언서 8,4-7)빈곤한 이를 짓밟고 이 땅의 가난한 이를 망하게 하는 자들아 이 말을 들어라!너희는 말한다. “언제면 초하룻날이 지나서 곡식을 내다 팔지? 언제면 안식일이 지나서 밀을 내놓지? 에파는 작게, 세켈은 크게 하고 가짜 저울로 속이자. 힘없는 자를 돈으로 사들이고 빈곤한 자를 신 한 켤레 값으로 사들이자. 지스.

[가스펠:툰] 아들을 통하여 구원을 받게 하려는 것이다

제1독서 (민수기 21,4ㄴ-9)길을 가는 동안에 백성은 마음이 조급해졌다. 그래서 백성은 하느님과 모세에게 불평하였다.“당신들은 어쩌자고 우리를 이집트에서 올라오게 하여, 이 광야에서 죽게 하시오? 양식도 없고 물도 없소. 이 보잘것없는 양식은 이제 진저리가 나오.”그러자 주님께서 백성에게 불 뱀들을 보내셨다. 그것들이 백성을 물..

[가스펠:툰] 아들을 통하여 구원을 받게 하려는 것이다

제1독서 (민수기 21,4ㄴ-9)길을 가는 동안에 백성은 마음이 조급해졌다. 그래서 백성은 하느님과 모세에게 불평하였다.“당신들은 어쩌자고 우리를 이집트에서 올라오게 하여, 이 광야에서 죽게 하시오? 양식도 없고 물도 없소. 이 보잘것없는 양식은 이제 진저리가 나오.”그러자 주님께서 백성에게 불 뱀들을 보내셨다. 그것들이 백성을 물..

[가스펠:툰] 자기 소유를 다 버리지 않는 사람은

제1독서 (지혜서 9,13-18)어떠한 인간이 하느님의 뜻을 알 수 있겠습니까? 누가 주님께서 바라시는 것을 헤아릴 수 있겠습니까? 죽어야 할 인간의 생각은 보잘것없고, 저희의 속마음은 변덕스럽습니다. 썩어 없어질 육신이 영혼을 무겁게 하고 흙으로 된 이 천막이 시름겨운 정신을 짓누릅니다.저희는 세상 것도 거의 짐작하지 못하고 손에 닿..

[가스펠:툰] 자기 소유를 다 버리지 않는 사람은

제1독서 (지혜서 9,13-18)어떠한 인간이 하느님의 뜻을 알 수 있겠습니까? 누가 주님께서 바라시는 것을 헤아릴 수 있겠습니까? 죽어야 할 인간의 생각은 보잘것없고, 저희의 속마음은 변덕스럽습니다. 썩어 없어질 육신이 영혼을 무겁게 하고 흙으로 된 이 천막이 시름겨운 정신을 짓누릅니다.저희는 세상 것도 거의 짐작하지 못하고 손에 닿..