Update

성스러움의 차원

마지막으로 지금까지 살펴본 것을 정리하여 성스러움의 차원을 특징지어 보자.

자연이 깨어날 때, 다시 말해 자연의 말건넴에 응답할 수 있는 시인이 있을 때, 자연은 자신의 고유한 본질을 성스러움으로서 눈짓해 가리킨다. 시인 중의 시인인 횔덜린이 깨달은 성스러움으로서의 자연의 본질은 우선 시간들보다 오래고 신들보다 위에 있는 온전함 그 자체, 상처 날 수 없고 손상될 수 없고 깨질 수 없고 나뉠 수 없는 온통 그 자체이다. 모든 시원의 (원초)시원이며 모든 유래의 (원)유래로서 모든 갈래와 지류를 자기에서부터 유출시키면서도 그 자신은 조금도 손상되거나 줄어들지 않고 충일 그 자체로서 머물러 있는 마르지 않는 근원으로서의 원천 그 자체이다.

▲ Olafur Eliasson < The weather project >

▲ Olafur Eliasson < The weather project >두 번째로 열린 장으로서의 성스러움이 눈에 띈다. 존재하는 모든 것은 — 그것이 자연사물이든, 인위적 도구이든, 인간의 역사와 문화이든, 신들이나 신이든 — 다 오로지 이 열린 장 안에서 전개된다. 죽을 자로서의 인간도 이 열린 장 안에서 다른 인간들을 만나고 교제할 뿐 아니라 현실적인 모든 것을 만나며 다루고 신적인 것도 경험한다. 이 열린 장은 전에도 그랬듯이 앞으로도 계속 끝없이 열려 있을 것이며 어떠한 경계에 의해서도 막힐 수 없고 닫힐 수 없는 가이-없는 열려 있음 그 자체이다. 이러한 열린 장의 열려 있음이 그 모든 나타남의 가능조건이고 그 모든 경험의 가능조건이다.

이렇게 나타남을 가능케 하는 그것, 경험을 가능케 하는 그것은 그 편에서 또 나타나는 어떤 것이거나 경험되는 어떤 것이 아니다. 눈이 보게끔 하는 그것이나 그 자신 볼 수 있는 것이 아니고, 물이 씻게끔 하는 그것이나 그 자신 씻어질 수 있는 것이 아니고, 불이 타게끔 하는 그것이지만 그 자신 탈 수 있는 것이 아니듯이 말이다.

세 번째로 성스러움은 모든 현실적인 것을 현실적인 것으로 경험하게 하고 모든 자연적인 것을 자연적인 것으로 생성소멸 변화케 하면서 그 모든 경험과 변화 속에 자신을 감추는 어떤 것이다. 성스러움의 본질에는 바로 이러한 자신을-숨김, 자신을-빼냄이라는 특징이 있다. 그래서 우리는 그것을 결코 직접 경험할 수 없다. 그것은 비밀 그 자체로서 설명될 수 없는 비밀스런 어떤 것이다. 그 모든 표피 속에 깊이 감추어져 있는 심연, 그 모든 현상에도 불구하고 밖으로 나타나지 않는 간직된 본질이 성스러움이다.

네 번째로 우리는 이러한 성스러움의 작용성에 주목할 수 있다. 성스러움은 깨어질 수 없고 손상될 수 없는 온전함 그 자체로서 깨어지고 손상된 것을 온전하게 유지시켜 주는 힘이다. 성스러움은 존재하는 모든 것에게 열린 장으로서의 자신의 열려 있음 안에 체재의 온전함을 선사한다. 모든 불행과 화를 온전하게 치료해주어 원상태로 만들어주는 신비스러운 힘이다.

하이데거가 횔덜린의 시를 통해 제시해 보이고 있는 성스러움의 특징들을 우리는 이상과 같이 온전함(전체성), 열려 있음(개방성), 자신을-숨김(은닉성) 그리고 신비스러운 힘(작용성) 등 네 가지로 요약할 수 있다. 그리고 이 특징들은 한결같이 성스러움이 인간의 경험적인 차원을 넘어서 있음을 지시하고 있다.

존재의 진리에 대한 물음

존재자에 방향이 잡혀 있는 시각으로는 이 성스러움을 예감할 수조차 없다. 그것은 온통 전체로서, 전체성 그 자체로서 경험의 시야에 들어올 수 없는 것이고 경험의 가능조건으로서의 열려 있음 그 자체로서 경험될 수 없는 것일 뿐 아니라 자신을 숨기고 있는 비밀스런 힘으로 밖으로 드러나는 것이 아니기 때문이다. 존재자의 관점으로 본다면 그것은 도대체 있는 것이라 할 수 없다. 그것은 없는 것[무]이다.

존재중심의 시각으로도 그 성스러움을 사람들은 예감할 수 없다. 열린 장의 열려 있음과 시공간을 모두 포괄하는 온통 전체로서의 성스러움은 존재의 지평 속에 들어올 수 없기 때문이다. 그것은 오히려 존재의 지평을 가능케 하는 끝이 없는 열려 있음이고 바닥 없는 심연, 가이 없는 텅 비어 있음이다. ‘있음’이라는 것이 도대체 공간 안에서의 체재와 시간 안에서의 체류를 전제한 것임을 고려에 넣을 때 온통 전체로서의 성스러움은 가이-없는 공간과 끝이 없는 시간 전체를 통털은 것이다. 그것은 그렇기에 있음이라 말할 수 없는 어떤 것이다.

그러한 없음을 우리는 앞에서 ‘없이-있음’이라고 이름 하기로 했다. 존재자에 눈이 멀고 현전 중심의 존재이해에 얽매여 존재를 현전하는 것의 현전함 속에서만 볼 경우 성스러움의 영역은 없다. 존재망각의 역사와 더불어 성스러움의 영역이 사라지고 그래서 신들이 떠나게 되는 것은 당연한 귀결이다. 기술과 과학의 시대에 우리는 성스러움이 외면되고 있는 불행한(heil-los, 온전치 못한) 시대를 살고 있다. 그러나 우리 시대의 불행은 그러한 온전치 못한 시대를 살면서도 전혀 그런 온전치 못함을 느끼지 못하고 그런 세계 속에서 오히려 포근함과 안온함을 느끼고 있다는 거기에 있다. 최고의 위기는 위기 속에 던져져 있으면서도 그 위기를 전혀 눈치 채지 못하는 거기에 있다.

오늘날 우리가 온전치-못함(das Heil-lose)을 느껴 해악(das Un-heil)을 해악으로서라도 예감할 수 있다면 우리는 성스러움이 자신을 숨기면서 남기고 있는 흔적을 알아채는 것이다. 이 시대 우리가 경험할 수 있는 성스러움을 위한 흔적은 성스러움의 부재가 남기고 있는 흔적으로서 그것은 성스러움을 위한 흔적의 흔적인 셈이다. “그렇게 되면 최소한 몇몇 죽을 자들이 구제불능(das Heillose)으로서의 구제불능이 위협해 오고 있음을 볼 수 있게 될 것이다.”(Hw 272) 그런 한에서 — 횔덜린의 싯말에 따르면 — 구원자는 위험이 있는 그곳에서 도래한다. “해악으로서의 해악(das Un-heil)은 우리에게 온전함을 알아채게 해준다(온전함의 흔적을 내준다). 온전함은 부르면서 성스러움을 눈짓해준다. 성스러움은 신적인 것을 묶어준다. 신적인 것은 신을 가까이 해준다.”(Hw 294)

해악으로서의 해악이 우리에게 온전함의 흔적을 열어주고, 따라서 온전함은 (성스러움을 위한) 흔적이며 길이다. 이 말은 그것이 우리로 하여금 온전함을 대면하게 만든다는 이야기이다. 아마도 온전함의 자명한 현전이 할 수 있는 것보다 더 분명하고 예리하게 온전함을 대면시킬 것이다.

온전함은 그 편에서 성스러움을 부르며 눈짓한다. 온전함은, 다시 말해 의미경험은 어떤 다른 것을 계속 지시하는 기호나 가리킴으로서의 눈짓이 아니고, 오히려 그 자신의 온전함에서의, 즉 바로 이러한 일어남 자체에 대한 눈짓이다. 거기에서 ‘본래’ 무엇이 일어나고 있는지를 보라고 불러 세운다. 즉 성스러움의 온전함(구제력, Heil)을 성스러움에서부터 볼 것을 가리킨다. 그렇지만 그것은 우리가 눈짓을 받고 있다는 사실, 우리가 부름을 받고 있다는 그 사실을 겨냥하고 있는 것이 아니다. 의미의 눈짓에서는 성스러움이 나타난다. 눈짓이 일어나고 있다. 다시 말해 기호 안에서 기호를 통해서 현재적이 되고 있다. 의미의 사건은 자신의 신의 이름을 ‘부른다’. 그렇지만 특정한 이름에 앞서 신적인 것 일반을 부른다.

그렇지만 신적인 것도 하이데거에 의하면 불러지지 않았고 우선 성스러움이 불러지게 된다. 성스러움이 비로소 신적인 것을 “묶는다”. 따라서 온전함이 신적인 것을 위한 부름을 부른다고 말할 수 있다. 신적인 것을 찬양하며 외쳐-부름과 건네-부름은 이미 성스러움의 영역 안에서 일어난다. 그런데 영역(신전)은 제한하고 경계를 긋는다. 즉 그것은 ‘묶는다’. 의미는 신적인 것이 나타나는 영역을 열어준다.

신적인 것은 신을 가까이 해준다. 그것은 신이 도래하여 현전하게 해준다. 성스러움의 현현이 계속 이어지는 것의 현현과 현전이 된다. 신적인 것이 스스로를 내보이는 방식이 신적인 것을 인간에게 하나의 특정한 관점 아래에서 ‘가까이 데려오며’, 그래서 인간이 그 신적인 것에 그에 상응하는 이름을 주고, 그것을 이러한 신으로 인식할 수 있게 해준다.

“사유는 존재의 진리에 대한 물음에서부터 사유한다. …… 존재의 진리에서부터 비로소 성스러움의 본질이 사유될 수 있다. 성스러움의 본질에서부터 비로소 신성의 본질이 사유되어야 한다. 신성의 본질의 빛 속에서 비로소 ‘신’이라는 낱말이 무엇을 이름 해야 하는지가 사유되고 말해질 수 있다.”(Hum 181/2)

참고 문헌

W. Anz, “Die Stellung der Sprache bei Heidegger (하이데거에서의 언어의 위치)”, Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werks (하이데거. 그의 작품 해석을 위한 관점들), hrsg. von O. Pöggeler, Köln/Berlin 1969

Otto F. Bollnow, Neue Geborgenheit (새로운 안온함), Stuttgart/Köln 1955

M. Heidegger, “Nachwort zu Was ist Metaphysik? (‘형이상학이란 무엇인가?’ 보탬말)”, Wegmarken (사유의 이정표)(= Wm), Frankfurt am Main 1967

----, “Brief über den Humanismus (인문주의에 대한 서한)” (= Hum), Wegmarken

----, “Nieztsches Wort ‘Gott ist tot’ (‘신은 죽었다’라는 니체의 말)”, Holzwege (숲길)(= Hw), Frankfurt a.M. 1972

----, “Wozu Dichter? (무엇을 위한 시인인가?)”, Holzwege

----, “Der Ursprung des Kunstwekes (예술작품의 근원)”, Holzwege

----, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (횔덜린의 시에 대한 해설)(= EH), Frankfurt a.M. 1971 (제4판 증보판)

----, Nietzsche II (니체, 제2권), Pfullingen 1961

----, Einführung in die Metaphysik (형이상학 입문), Tübingen 1976

----, Unterwegs zur Sprache (언어에의 도상에)(= US), Pfullingen 1975

Johannes B. Lotz, Vom sein zum Heiligen. Metaphysisches Denken nach Heidegger (존재에서 성스러움에로. 하이데거 이후의 형이상학적 사유), Frakfurt a.M. 1990

R. Schaeffler, Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie (사유의 경건함? 하이데거와 가톨릭 신학), Darmstadt 1978

Walter Schulz, “Über den philosophiegeschichtlichen Ort M. Heideggers (하이데거의 철학사적 위치에 대하여)”, Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werks, hrsg. von O. Pöggeler, Köln/Berlin 1969

Dieter Sinn, “Heideggers Spätphilosophie (하이데거의 후기철학)”, Philosophische Rundschau 14 (1967)

Jörg Splett, Die Rede vom Heiligen (성스러움에 대한 논의), Freiburg/München 1971

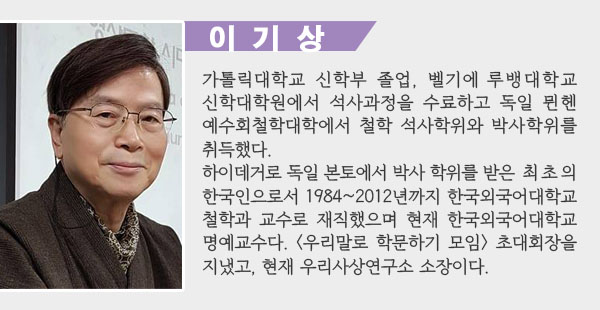

이기상 교수님의 ‘허무주의 시대와 영성 - 존재의 불안 속에 만나는 신(神)의 숨결’은 < 에큐메니안 >에도 연재됩니다.

[가스펠:툰] “당신 태중의 아기도 복되십니다”

제1독서(미카 5,1-4ㄱ)주님께서 이렇게 말씀하신다.1 “너 에프라타의 베들레헴아, 너는 유다 부족들 가운데에서 보잘것없지만나를 위하여 이스라엘을 다스릴 이가 너에게서 나오리라.그의 뿌리는 옛날로, 아득한 시절로 거슬러 올라간다.2 그러므로 해산하는 여인이 아이를 낳을 때까지 주님은 그들을 내버려두리라.그 뒤에 그의 형제들 가..

[가스펠:툰] “당신 태중의 아기도 복되십니다”

제1독서(미카 5,1-4ㄱ)주님께서 이렇게 말씀하신다.1 “너 에프라타의 베들레헴아, 너는 유다 부족들 가운데에서 보잘것없지만나를 위하여 이스라엘을 다스릴 이가 너에게서 나오리라.그의 뿌리는 옛날로, 아득한 시절로 거슬러 올라간다.2 그러므로 해산하는 여인이 아이를 낳을 때까지 주님은 그들을 내버려두리라.그 뒤에 그의 형제들 가..

[가스펠:툰] “저희는 어떻게 해야 합니까?”

제1독서(스바 3,14-18ㄱ)14 딸 시온아, 환성을 올려라. 이스라엘아, 크게 소리쳐라.딸 예루살렘아, 마음껏 기뻐하고 즐거워하여라.15 주님께서 너에게 내리신 판결을 거두시고 너의 원수들을 쫓아내셨다.이스라엘 임금 주님께서 네 한가운데에 계시니다시는 네가 불행을 두려워하지 않으리라.16 그날에 사람들이 예루살렘에게 말하리라.“시온..

[가스펠:툰] “저희는 어떻게 해야 합니까?”

제1독서(스바 3,14-18ㄱ)14 딸 시온아, 환성을 올려라. 이스라엘아, 크게 소리쳐라.딸 예루살렘아, 마음껏 기뻐하고 즐거워하여라.15 주님께서 너에게 내리신 판결을 거두시고 너의 원수들을 쫓아내셨다.이스라엘 임금 주님께서 네 한가운데에 계시니다시는 네가 불행을 두려워하지 않으리라.16 그날에 사람들이 예루살렘에게 말하리라.“시온..

[가스펠:툰] “광야에서 외치는 이의 소리”

제1독서(바룩 5,1-9)예루살렘아, 슬픔과 재앙의 옷을 벗어 버리고하느님에게서 오는 영광의 아름다움을 영원히 입어라.2 하느님에게서 오는 의로움의 겉옷을 걸치고영원하신 분의 영광스러운 관을 네 머리에 써라.3 하느님께서 하늘 아래 어디서나 너의 광채를 드러내 주시고4 ‘의로운 평화, 거룩한 영광’이라는 이름으로 영원히 너를 부르.

[가스펠:툰] “광야에서 외치는 이의 소리”

제1독서(바룩 5,1-9)예루살렘아, 슬픔과 재앙의 옷을 벗어 버리고하느님에게서 오는 영광의 아름다움을 영원히 입어라.2 하느님에게서 오는 의로움의 겉옷을 걸치고영원하신 분의 영광스러운 관을 네 머리에 써라.3 하느님께서 하늘 아래 어디서나 너의 광채를 드러내 주시고4 ‘의로운 평화, 거룩한 영광’이라는 이름으로 영원히 너를 부르.

[가스펠:툰] “사람의 아들 앞에 설 수 있는 힘을 지니도록…”

제1독서(예레 33,14-16)14 보라, 그날이 온다. 주님의 말씀이다.“그때에 나는 이스라엘 집안과 유다 집안에게 한 약속을 이루어 주겠다.15 그날과 그때에 내가 다윗을 위하여 정의의 싹을 돋아나게 하리니,그가 세상에 공정과 정의를 이룰 것이다.16 그날에 유다가 구원을 받고 예루살렘이 안전하게 살게 될 것이다.사람들은 예루살렘을 ‘주님..

[가스펠:툰] “사람의 아들 앞에 설 수 있는 힘을 지니도록…”

제1독서(예레 33,14-16)14 보라, 그날이 온다. 주님의 말씀이다.“그때에 나는 이스라엘 집안과 유다 집안에게 한 약속을 이루어 주겠다.15 그날과 그때에 내가 다윗을 위하여 정의의 싹을 돋아나게 하리니,그가 세상에 공정과 정의를 이룰 것이다.16 그날에 유다가 구원을 받고 예루살렘이 안전하게 살게 될 것이다.사람들은 예루살렘을 ‘주님..

[가스펠:툰] “그것은 네 생각으로 하는 말이냐?”

제1독서(다니 7,13-14)13 내가 밤의 환시 속에서 앞을 보고 있는데사람의 아들 같은 이가 하늘의 구름을 타고 나타나연로하신 분께 가자 그분 앞으로 인도되었다.14 그에게 통치권과 영광과 나라가 주어져모든 민족들과 나라들, 언어가 다른 모든 사람들이 그를 섬기게 되었다.그의 통치는 영원한 통치로서 사라지지 않고그의 나라는 멸망하지 .

[가스펠:툰] “그것은 네 생각으로 하는 말이냐?”

제1독서(다니 7,13-14)13 내가 밤의 환시 속에서 앞을 보고 있는데사람의 아들 같은 이가 하늘의 구름을 타고 나타나연로하신 분께 가자 그분 앞으로 인도되었다.14 그에게 통치권과 영광과 나라가 주어져모든 민족들과 나라들, 언어가 다른 모든 사람들이 그를 섬기게 되었다.그의 통치는 영원한 통치로서 사라지지 않고그의 나라는 멸망하지 .

[가스펠:툰] “너희는 무화과나무를 보고 그 비유를 깨달아라”

제1독서(다니 12,1-3)1 그때에 네 백성의 보호자 미카엘 대제후 천사가 나서리라.또한 나라가 생긴 이래 일찍이 없었던 재앙의 때가 오리라.그때에 네 백성은, 책에 쓰인 이들은 모두 구원을 받으리라.2 또 땅 먼지 속에 잠든 사람들 가운데에서 많은 이가 깨어나어떤 이들은 영원한 생명을 얻고,어떤 이들은 수치를, 영원한 치욕을 받으리라.3 ..

[가스펠:툰] “너희는 무화과나무를 보고 그 비유를 깨달아라”

제1독서(다니 12,1-3)1 그때에 네 백성의 보호자 미카엘 대제후 천사가 나서리라.또한 나라가 생긴 이래 일찍이 없었던 재앙의 때가 오리라.그때에 네 백성은, 책에 쓰인 이들은 모두 구원을 받으리라.2 또 땅 먼지 속에 잠든 사람들 가운데에서 많은 이가 깨어나어떤 이들은 영원한 생명을 얻고,어떤 이들은 수치를, 영원한 치욕을 받으리라.3 ..