Update

2019년 8월 6일 화요일, 맑음

건너편집이 팔렸는지 한 달 가까이 리모델링 공사를 하고 있다. 이 지역 개인주택들이 60년대와 70년대에 지은 집들이어서 약간의 평수가 있고 그래서 팔겠다고 내놓는 족족 건축업자들의 먹이가 된다. 싼값에 사서 헐고 4~5층의 다세대주택을 지어 분양하고서 떠나버린다. 때로는 주택공사소유의 임대주택이 되거나 돈 좀 있어 임대소득을 노리는 자들의 투기대상이 된다.

우리집 주변을 돌아본다. 바로 아랫집 최선생댁은 은행 다니던 아들이 원룸건물을 올려 방방이 임대료를 받아가고, 골목 건너 둘째집 정민네집은 건축업자가 지은 다세대주택을 주택공사가 매입하여 외국인들에게 임대하고 있다. 우리 골목 뒷집도, 최선생댁 밑의 정선생댁도 그 아랫집 재호네와 그 아래 가발공장도, 채희문 시인이 사시던 집도 모조리 다세대주택으로 바뀌었다. 덕성여대 약초원이 끝나는 곳에서부터 우리집까지의 골목 양편 개인주택들은 거의 사라지고 아직도 단독주택을 지키고 사는 사람은 사실 우리와 정아네 검은굴뚝집 정도다.

서울에서 땅값이 제일 싼 곳이므로 여기 집값이나 전셋돈으론 서울 어디로도 못 갈만큼 변두리로 밀린 사람들이 우리 동네로 들어와 살고 있다는 입소문이다. 어디로도 못 가므로 오래 눌러 살기는 사는데, 단독주택 주인들 사이에 오가던 ‘이웃사촌’의 정이나 마을에 대한 애정은 거의 안 보인다.

우리집 맞은편 집들의 통로인 골목은 차 한대가 겨우 들어가고, 들어간다 해도 후진으로 나와야 하기에 땅장수들의 시선을 끌지 못해서 3, 40여년전 옛 모습을 고스란히 간직하고 있다. 그래서 예전 사람들이 아직도 살거나, 재개발을 염두에 두고 혹시나 해서 집을 산 사람도 (땅값도 오르지 않으니까) 되팔지도 못하고 세나 주고 만다.

건너편집을 한 달 가까이 고치는 게 신통하기도 하고 주인이 누군가 궁금하기도 해서 빨래를 널다 말고 (오늘 오후 37도 폭염에서) 집벽에 페인트를 칠하던 아저씨에게 멀리서 말을 건넸다. “아저씨, 너무 덥죠? 시원한 물이라도 많이 마셔요.” 그런데 찜통더위에 혼이 나갔는지 아니면 귀가 멀었는지 표정 없는 얼굴로 나를 멀뚱멀뚱 쳐다만 보았다. 얼마 후 조선족 말투의 아저씨가 나타나 내 쪽으로 얼굴을 돌리더니 저 페인트공은 중국사람이라고 일러준다.

어제 빵기가 인천공항에서 비행기를 타며 ‘대한민국 국민 전부가 여름휴가로 다 빠져나가는 것처럼’ 공항이 포화상태라고 했다. 그렇게 몰려서 휴가 간 대한민국 국민의 일자리를 조선족이나 중국인들이 채워 주는구나 하여 되레 고마운 생각이 들었다. 그런데 저런 고생을 하는 사람들에게 외국인이니 인건비를 적게 주라는 황교안의 발상은 과연 어디서 나올까? 함양에서도 3D에 해당하는 직종은 모조리 동남아사람들이 도맡고 있다.

세계가 이처럼 하나니까 상부상조하고 살아야 할 텐데 아베가 하는 짓은 혐오감이 확 속을 뒤집는다. 엊그제 할아버지 생신축하 밥상에 놓인 아래층 총각이 갖다 놓은 포카리스위트 병을 본 시우가 소리를 질렀다. “할아버지 그것 드시면 안 돼요. 이것 일본 꺼에요. 왜 마시면 안 되는지 아시겠죠?” 출신지(생산지) 때문에 식탁에서 우리 눈치 밖에 난 가련한 그 음료수는 결국 마당 꽃밭에 부어졌다. ‘일본이여, 여기 피는 아름다운 꽃처럼 너희도 인간다운 모습으로 돌아오라.’고 빌었다. 성씨 집 어린 우국지사들은 그제야 만족스런 얼굴을 했다.

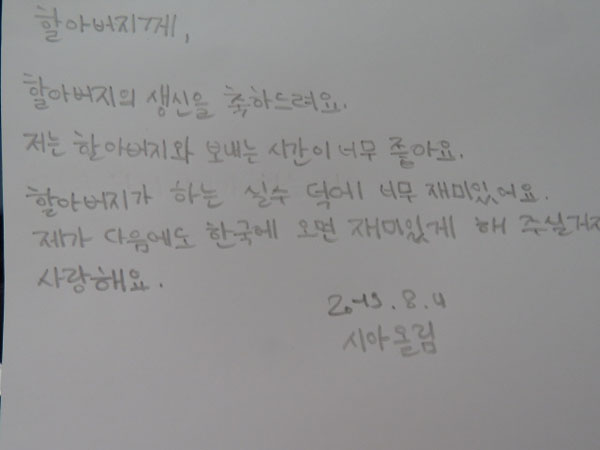

▲ 손주들에게 받은 보스코의 생일축하 카드

▲ 손주들에게 받은 보스코의 생일축하 카드무엇이 저 어린 국민들한테까지 이웃나라에 대한 증오심을 불러일으키는가? 골프장에서는 바닥에 기다시피 트럼프에게 아첨하면서도, 경제력이 좀 낫다고 해서 한국을 식민지 취급하는 행태를 서슴지 않으니 왜 서양에서 일본인들을 ‘경제인(homo economicus)’으로 부르지 않고 ‘경제동물(animal economicum)’로 천시하는지 알 만하다. animal은 남성도 여성도 아닌 중성명사다.

애들이 떠난 빈자리를 나는 모처럼 한가하게 책을 읽으며 메운다. 보스코는 이번에 아이들이 남긴 사진, 그리고 외장드라이브에 축적된, 두 손주의 12년 분량의 사진들을 정리하고 들여다보면서 ‘조부삼매경’에 빠져 있다. 지난 월말까지 마쳤어야 할 논문이 두 편이나 남았다고 탄식하고서도.

[가스펠:툰] "대낮에 행동하듯이, 품위 있게 살아갑시다"

2025년 11월 30일 (대림1주일)제1독서 (이사야서 2,1-5)아모츠의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 환시로 받은 말씀.세월이 흐른 뒤에 이러한 일이 이루어지리라. 주님의 집이 서 있는 산은 모든 산들 위에 굳게 세워지고 언덕들보다 높이 솟아오르리라. 모든 민족들이 그리로 밀려들고 수많은 백성들이 모여 오면서 말하리라.“자, 주님.

[가스펠:툰] "대낮에 행동하듯이, 품위 있게 살아갑시다"

2025년 11월 30일 (대림1주일)제1독서 (이사야서 2,1-5)아모츠의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 환시로 받은 말씀.세월이 흐른 뒤에 이러한 일이 이루어지리라. 주님의 집이 서 있는 산은 모든 산들 위에 굳게 세워지고 언덕들보다 높이 솟아오르리라. 모든 민족들이 그리로 밀려들고 수많은 백성들이 모여 오면서 말하리라.“자, 주님.

[가스펠:툰] "너는 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다"

2025년 11월 23일 주일 : 온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도왕 대축일 (성서주간)제1독서 (사무엘기 하권 5,1-3)그 무렵 이스라엘의 모든 지파가 헤브론에 있는 다윗에게 몰려가서 말하였다.“우리는 임금님의 골육입니다. 전에 사울이 우리의 임금이었을 때에도, 이스라엘을 거느리고 출전하신 이는 임금님이셨습니다. 또한 주님께서는 ...

[가스펠:툰] "너는 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다"

2025년 11월 23일 주일 : 온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도왕 대축일 (성서주간)제1독서 (사무엘기 하권 5,1-3)그 무렵 이스라엘의 모든 지파가 헤브론에 있는 다윗에게 몰려가서 말하였다.“우리는 임금님의 골육입니다. 전에 사울이 우리의 임금이었을 때에도, 이스라엘을 거느리고 출전하신 이는 임금님이셨습니다. 또한 주님께서는 ...

[가스펠:툰] "너희는 속는 일이 없도록 조심하여라"

2025년 11월 16일 주일 : 연중 제33주일(세계 가난한 이의 날)제1독서 (말라키 예언서 3,19-20ㄴ)보라, 화덕처럼 불붙는 날이 온다. 거만한 자들과 악을 저지르는 자들은 모두 검불이 되리니 다가오는 그날이 그들을 불살라 버리리라.─ 만군의 주님께서 말씀하신다. ─그날은 그들에게 뿌리도 가지도 남겨 두지 않으리라. 그러나 나의 이름을 경외.

[가스펠:툰] "너희는 속는 일이 없도록 조심하여라"

2025년 11월 16일 주일 : 연중 제33주일(세계 가난한 이의 날)제1독서 (말라키 예언서 3,19-20ㄴ)보라, 화덕처럼 불붙는 날이 온다. 거만한 자들과 악을 저지르는 자들은 모두 검불이 되리니 다가오는 그날이 그들을 불살라 버리리라.─ 만군의 주님께서 말씀하신다. ─그날은 그들에게 뿌리도 가지도 남겨 두지 않으리라. 그러나 나의 이름을 경외.

[가스펠:툰] "여러분이 바로 하느님의 성전입니다"

제1독서 (에제키엘 예언서 47,1-2.8-9.12)그 무렵 천사가 나를 데리고 주님의 집 어귀로 돌아갔다. 이 주님의 집 정면은 동쪽으로 나 있었는데, 주님의 집 문지방 밑에서 물이 솟아 동쪽으로 흐르고 있었다. 그 물은 주님의 집 오른쪽 밑에서, 제단 남쪽으로 흘러내려 갔다.그는 또 나를 데리고 북쪽 대문으로 나가서, 밖을 돌아 동쪽 대문 밖으로 .

[가스펠:툰] "여러분이 바로 하느님의 성전입니다"

제1독서 (에제키엘 예언서 47,1-2.8-9.12)그 무렵 천사가 나를 데리고 주님의 집 어귀로 돌아갔다. 이 주님의 집 정면은 동쪽으로 나 있었는데, 주님의 집 문지방 밑에서 물이 솟아 동쪽으로 흐르고 있었다. 그 물은 주님의 집 오른쪽 밑에서, 제단 남쪽으로 흘러내려 갔다.그는 또 나를 데리고 북쪽 대문으로 나가서, 밖을 돌아 동쪽 대문 밖으로 .

[가스펠:툰] 기뻐하고 즐거워하여라

2025년 11월 2일 주일 : 죽은 모든 이를 기억하는 위령의 날 - 첫째 미사제1독서 (욥기 19,1.23-27ㄴ)욥이 말을 받았다.“아, 제발 누가 나의 이야기를 적어 두었으면! 제발 누가 비석에다 기록해 주었으면! 철필과 납으로 바위에다 영원히 새겨 주었으면! 그러나 나는 알고 있다네, 나의 구원자께서 살아 계심을. 그분께서는 마침내 먼지 위에서 일..

[가스펠:툰] 기뻐하고 즐거워하여라

2025년 11월 2일 주일 : 죽은 모든 이를 기억하는 위령의 날 - 첫째 미사제1독서 (욥기 19,1.23-27ㄴ)욥이 말을 받았다.“아, 제발 누가 나의 이야기를 적어 두었으면! 제발 누가 비석에다 기록해 주었으면! 철필과 납으로 바위에다 영원히 새겨 주었으면! 그러나 나는 알고 있다네, 나의 구원자께서 살아 계심을. 그분께서는 마침내 먼지 위에서 일..

[가스펠:툰] 겸손한 이의 기도는 구름에까지 올라가

제1독서 (집회서 35,15ㄴ-17.20-22ㄴ)주님께서는 심판자이시고 차별 대우를 하지 않으신다. 그분께서는 가난한 사람을 차별하지 않으시고 부당한 대우를 받은 사람의 기도를 들어 주시리라. 그분께서는 고아의 간청을 무시하지 않으시고 과부가 쏟아 놓는 하소연을 들어 주신다.뜻에 맞게 예배를 드리는 이는 받아들여지고 그의 기도는 구름에..

[가스펠:툰] 겸손한 이의 기도는 구름에까지 올라가

제1독서 (집회서 35,15ㄴ-17.20-22ㄴ)주님께서는 심판자이시고 차별 대우를 하지 않으신다. 그분께서는 가난한 사람을 차별하지 않으시고 부당한 대우를 받은 사람의 기도를 들어 주시리라. 그분께서는 고아의 간청을 무시하지 않으시고 과부가 쏟아 놓는 하소연을 들어 주신다.뜻에 맞게 예배를 드리는 이는 받아들여지고 그의 기도는 구름에..