Update

한국천주교회와 한국 사회의 민주화 운동을 함께 이끌어 온 故안충석(루카, 86세) 신부가 지난 27일 오전, 선종했다.

1939년 경기도 이천시 장호원읍에서 태어난 안충석 신부는 1967년 가톨릭대학교 신학부를 졸업하고 같은 해 서울대교구 소속으로 사제품을 받았다. 이후 천주교 용산·종로본당 보좌신부로 사목을 시작해, 동대문·이문동·금호동·아현동·사당동·고덕동·일원동 본당에서 주임신부로 사목했다. 2010년 은퇴 후 원로사목사제로 지내는 동안에도 교회와 사회 안에서 늘 ‘현장’에 머물렀다.

안 신부는 1974년 천주교정의구현전국사제단 창립에 참여하며 본격적인 사회 참여의 길에 들어섰다. 유신체제 아래서 인권 탄압과 비민주적 통치에 맞서며, ‘교회의 사회적 책임’을 실천한 대표적인 사제였다. 명동 3·1 민주구국선언(1976년) 참여로 인해 중앙정보부 조사를 받고, 1980년 5·18광주민중항쟁 당시에는 진상 규명과 학살 폭로에 앞장서 서빙고 대공분실로 끌려가 고문을 당하는 등 수차례 고초를 겪었다.

이후로도 그는 정치범과 양심수 석방을 위한 인권 사목, 부정선거 고발, 긴급조치 피해자 지원, 노동운동 지지 등 가톨릭 교회의 사회 참여 현장마다 있었고, 시대의 고통에 귀 기울였다. 정년 이후에도 사제단의 시국기도회와 시민사회 집회에 꾸준히 함께했으며, 강론과 기고문을 통해 시대의 아픔을 나누는 데 주저하지 않았다.

그는 안중근 정신 계승에도 앞장섰다. 안중근평화연구원 이사장을 역임하며 동북아시아 평화와 민족 자주, 청년 교육 활동을 펼쳤고, “인류평화와 동양평화론”을 오늘의 정치·종교적 공공성과 접목해 해석하며 역사 정의 복원을 위해 힘썼다.

이러한 공로로 고인은 정부로부터 국민훈장 모란장을 추서받았다. 정부는 “고인은 종교와 사회정의, 민주화운동의 가교 역할을 해온 대표적인 가톨릭 인물로서 한국 현대사 속 빛나는 신앙인의 모범”이라고 평했다.

▲ 천주교 서울교구 주교좌 명동대성당 지하경당에 빈소가 마련됐다.

▲ 천주교 서울교구 주교좌 명동대성당 지하경당에 빈소가 마련됐다.사제는 성당 안에 머무는 이가 아니라, 세상 속으로 파견된 이입니다. 정의를 외면하는 침묵은 복음이 아닙니다.

- 故 안충석 루카 신부, 2016년 시국미사 강론 중

안충석 신부는 생애 전체를 통해 사제가 누구이며, 교회가 무엇이어야 하는지를 행동으로 보여준 그리스도인 이었다. 고인의 삶은 오늘의 교회에 여전히 유효한 질문을 던진다. “우리는 정의의 편에 서 있는가?” 그리고 “고통받는 이들과 함께하고 있는가?” 라는 물음은 오늘을 살아가는 신앙인들에게 중요한 지표가 될 것이다.

빈소는 천주교 서울교구 주교좌 명동대성당 지하경당에 마련됐다. 장례미사는 30일 오전 10시 서울 주교좌 명동대성당에서 진행되며 장지는 서울대교구 용인공원묘원 내 성직자 묘역이다.

[가스펠:툰] "열 사람이 깨끗해지지 않았느냐?"

제1독서 (열왕기 하권 5,14-17)그 무렵 시리아 사람 나아만은 하느님의 사람 엘리사가 일러 준 대로, 요르단 강에 내려가서 일곱 번 몸을 담갔다. 그러자 나병 환자인 그는 어린아이 살처럼 새살이 돋아 깨끗해졌다. 나아만은 수행원을 모두 거느리고 하느님의 사람에게로 되돌아가 그 앞에 서서 말하였다. “이제 저는 알았습니다. 온 세상에서...

[가스펠:툰] "열 사람이 깨끗해지지 않았느냐?"

제1독서 (열왕기 하권 5,14-17)그 무렵 시리아 사람 나아만은 하느님의 사람 엘리사가 일러 준 대로, 요르단 강에 내려가서 일곱 번 몸을 담갔다. 그러자 나병 환자인 그는 어린아이 살처럼 새살이 돋아 깨끗해졌다. 나아만은 수행원을 모두 거느리고 하느님의 사람에게로 되돌아가 그 앞에 서서 말하였다. “이제 저는 알았습니다. 온 세상에서...

[가스펠:툰] 증언하는 것을 부끄러워하지 마십시오

제1독서 (하바쿡 예언서 1,2-3; 2,2-4)주님, 당신께서 듣지 않으시는데 제가 언제까지 살려 달라고 부르짖어야 합니까? 당신께서 구해 주지 않으시는데 제가 언제까지 “폭력이다!” 하고 소리쳐야 합니까? 어찌하여 제가 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 제가 재난을 바라보아야 합니까? 제 앞에는 억압과 폭력뿐, 이느니 시비요 생기느니 싸움.

[가스펠:툰] 증언하는 것을 부끄러워하지 마십시오

제1독서 (하바쿡 예언서 1,2-3; 2,2-4)주님, 당신께서 듣지 않으시는데 제가 언제까지 살려 달라고 부르짖어야 합니까? 당신께서 구해 주지 않으시는데 제가 언제까지 “폭력이다!” 하고 소리쳐야 합니까? 어찌하여 제가 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 제가 재난을 바라보아야 합니까? 제 앞에는 억압과 폭력뿐, 이느니 시비요 생기느니 싸움.

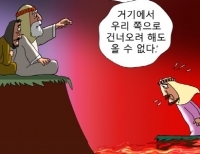

[가스펠:툰] 그는 이제 여기에서 위로를 받고

제1독서 (아모스 예언서 6,1ㄱㄴ.4-7)전능하신 주님께서 이렇게 말씀하신다.“불행하여라, 시온에서 걱정 없이 사는 자들 사마리아 산에서 마음 놓고 사는 자들! 그들은 상아 침상 위에 자리 잡고 안락의자에 비스듬히 누워 양 떼에서 고른 어린양을 잡아먹고 우리에서 가려낸 송아지를 잡아먹는다.수금 소리에 따라 되잖은 노래를 불러 대고 .

[가스펠:툰] 그는 이제 여기에서 위로를 받고

제1독서 (아모스 예언서 6,1ㄱㄴ.4-7)전능하신 주님께서 이렇게 말씀하신다.“불행하여라, 시온에서 걱정 없이 사는 자들 사마리아 산에서 마음 놓고 사는 자들! 그들은 상아 침상 위에 자리 잡고 안락의자에 비스듬히 누워 양 떼에서 고른 어린양을 잡아먹고 우리에서 가려낸 송아지를 잡아먹는다.수금 소리에 따라 되잖은 노래를 불러 대고 .

[가스펠:툰] '십자가'들고 '돈'벌면 안되나요?

제1독서 (아모스 예언서 8,4-7)빈곤한 이를 짓밟고 이 땅의 가난한 이를 망하게 하는 자들아 이 말을 들어라!너희는 말한다. “언제면 초하룻날이 지나서 곡식을 내다 팔지? 언제면 안식일이 지나서 밀을 내놓지? 에파는 작게, 세켈은 크게 하고 가짜 저울로 속이자. 힘없는 자를 돈으로 사들이고 빈곤한 자를 신 한 켤레 값으로 사들이자. 지스.

[가스펠:툰] '십자가'들고 '돈'벌면 안되나요?

제1독서 (아모스 예언서 8,4-7)빈곤한 이를 짓밟고 이 땅의 가난한 이를 망하게 하는 자들아 이 말을 들어라!너희는 말한다. “언제면 초하룻날이 지나서 곡식을 내다 팔지? 언제면 안식일이 지나서 밀을 내놓지? 에파는 작게, 세켈은 크게 하고 가짜 저울로 속이자. 힘없는 자를 돈으로 사들이고 빈곤한 자를 신 한 켤레 값으로 사들이자. 지스.

[가스펠:툰] 아들을 통하여 구원을 받게 하려는 것이다

제1독서 (민수기 21,4ㄴ-9)길을 가는 동안에 백성은 마음이 조급해졌다. 그래서 백성은 하느님과 모세에게 불평하였다.“당신들은 어쩌자고 우리를 이집트에서 올라오게 하여, 이 광야에서 죽게 하시오? 양식도 없고 물도 없소. 이 보잘것없는 양식은 이제 진저리가 나오.”그러자 주님께서 백성에게 불 뱀들을 보내셨다. 그것들이 백성을 물..

[가스펠:툰] 아들을 통하여 구원을 받게 하려는 것이다

제1독서 (민수기 21,4ㄴ-9)길을 가는 동안에 백성은 마음이 조급해졌다. 그래서 백성은 하느님과 모세에게 불평하였다.“당신들은 어쩌자고 우리를 이집트에서 올라오게 하여, 이 광야에서 죽게 하시오? 양식도 없고 물도 없소. 이 보잘것없는 양식은 이제 진저리가 나오.”그러자 주님께서 백성에게 불 뱀들을 보내셨다. 그것들이 백성을 물..

[가스펠:툰] 자기 소유를 다 버리지 않는 사람은

제1독서 (지혜서 9,13-18)어떠한 인간이 하느님의 뜻을 알 수 있겠습니까? 누가 주님께서 바라시는 것을 헤아릴 수 있겠습니까? 죽어야 할 인간의 생각은 보잘것없고, 저희의 속마음은 변덕스럽습니다. 썩어 없어질 육신이 영혼을 무겁게 하고 흙으로 된 이 천막이 시름겨운 정신을 짓누릅니다.저희는 세상 것도 거의 짐작하지 못하고 손에 닿..

[가스펠:툰] 자기 소유를 다 버리지 않는 사람은

제1독서 (지혜서 9,13-18)어떠한 인간이 하느님의 뜻을 알 수 있겠습니까? 누가 주님께서 바라시는 것을 헤아릴 수 있겠습니까? 죽어야 할 인간의 생각은 보잘것없고, 저희의 속마음은 변덕스럽습니다. 썩어 없어질 육신이 영혼을 무겁게 하고 흙으로 된 이 천막이 시름겨운 정신을 짓누릅니다.저희는 세상 것도 거의 짐작하지 못하고 손에 닿..