-

신의 부재가 도움이 될 때까지

성스러움을 예감하는 앎이 이제 많이 상실되어 버렸다. 자연은 망각되었다. 자연이 그 본질에서는 은닉되어 나타나지 않으면서 공간적으로 작용하기 때문에 그렇다. 그런데 이제 이러한 망각에서부터 깨어난다. 다시 말해 성스러움이 도래한다. 이때 시인이 그것을 저절로 그렇게 명명할 수 있는 것처럼 그렇게 도래하지는 않는다. 오히려 그것을 위해서는 신과 시인 사이의 공통성이 필요하다. 인간은 스스로 혼자서는 성스러움에 대한 직접적인 연관을 맺을 수 없다. 신은 성스러움을 하나의 광선에 모아서 인간에게 보내는데, 이러한 매개 안에서 인간과 신은 성스러움에 속한다. 그리고 이런 방식으로 시가 된다. 앞에서 신들과 사물들의 본질을 건립함으로 규정되었던 시작이 이제는 좀 더 깊게 이해된다.

2020-06-01 이기상

신의 부재가 도움이 될 때까지

성스러움을 예감하는 앎이 이제 많이 상실되어 버렸다. 자연은 망각되었다. 자연이 그 본질에서는 은닉되어 나타나지 않으면서 공간적으로 작용하기 때문에 그렇다. 그런데 이제 이러한 망각에서부터 깨어난다. 다시 말해 성스러움이 도래한다. 이때 시인이 그것을 저절로 그렇게 명명할 수 있는 것처럼 그렇게 도래하지는 않는다. 오히려 그것을 위해서는 신과 시인 사이의 공통성이 필요하다. 인간은 스스로 혼자서는 성스러움에 대한 직접적인 연관을 맺을 수 없다. 신은 성스러움을 하나의 광선에 모아서 인간에게 보내는데, 이러한 매개 안에서 인간과 신은 성스러움에 속한다. 그리고 이런 방식으로 시가 된다. 앞에서 신들과 사물들의 본질을 건립함으로 규정되었던 시작이 이제는 좀 더 깊게 이해된다.

2020-06-01 이기상

-

떠나버린 신들과 도래하는 신 사이의 시대

농부가 그의 일터에서 그렇듯이 시인들은 날씨가 좋은 때에 자연의 가르침 안에 서게 된다. ‘자연’은 횔덜린의 시 <마치 축제일에…> 전체를 꿰뚫고 있다. 이 송가를 해설하는 곳에서 하이데거는 시인은 자연에 대답을 할 때 시인이다라고 말하고 있다. 여기서 시인들이 “응답하는 이들”이라고 명명되고 있다.(EH 55) 여기서 시적인 명명은 “부름을 받은 것 자체가 자신의 본질에서부터 시인에게 말해야 할 것으로 독촉하는 바로 그것을 말한다. 이렇게 독촉을 받고 횔덜린은 자연을 ‘성스러움’이라고 명명한다.”(EH 58)

2020-05-25 이기상

떠나버린 신들과 도래하는 신 사이의 시대

농부가 그의 일터에서 그렇듯이 시인들은 날씨가 좋은 때에 자연의 가르침 안에 서게 된다. ‘자연’은 횔덜린의 시 <마치 축제일에…> 전체를 꿰뚫고 있다. 이 송가를 해설하는 곳에서 하이데거는 시인은 자연에 대답을 할 때 시인이다라고 말하고 있다. 여기서 시인들이 “응답하는 이들”이라고 명명되고 있다.(EH 55) 여기서 시적인 명명은 “부름을 받은 것 자체가 자신의 본질에서부터 시인에게 말해야 할 것으로 독촉하는 바로 그것을 말한다. 이렇게 독촉을 받고 횔덜린은 자연을 ‘성스러움’이라고 명명한다.”(EH 58)

2020-05-25 이기상

-

성스러움의 본질로부터 신성의 본질을 생각하다

하이데거의 『인문주의 서한』에서 우리는 성스러움에 관한 중요한 두 가지의 언급을 발견할 수 있다. 물론 이때 존재가 존재자로부터 스스로를 구별 짓고 있다는 ‘존재론적 차이’가 전제되어야 한다. 그런데 인간은 그 안에서 이러한 차이가 명확하게 일어나고 있는 아주 탁월한 존재자로 자신을 드러내고 있다. 인간은 “존재 자체에 의해 존재의 진리에로 던져져” 있다. 그래서 그는 “존재의 빛 안에서 존재자를 그것이 그것으로 있는 바로 그 존재자로서” 이해할 수 있는 상태에 있다.⑴ 이로써 인간은 동시에 탈-존(Ek-sistenz)과 내-존(In-sistenz)으로서 등장하게 된다.

2020-05-18 이기상

성스러움의 본질로부터 신성의 본질을 생각하다

하이데거의 『인문주의 서한』에서 우리는 성스러움에 관한 중요한 두 가지의 언급을 발견할 수 있다. 물론 이때 존재가 존재자로부터 스스로를 구별 짓고 있다는 ‘존재론적 차이’가 전제되어야 한다. 그런데 인간은 그 안에서 이러한 차이가 명확하게 일어나고 있는 아주 탁월한 존재자로 자신을 드러내고 있다. 인간은 “존재 자체에 의해 존재의 진리에로 던져져” 있다. 그래서 그는 “존재의 빛 안에서 존재자를 그것이 그것으로 있는 바로 그 존재자로서” 이해할 수 있는 상태에 있다.⑴ 이로써 인간은 동시에 탈-존(Ek-sistenz)과 내-존(In-sistenz)으로서 등장하게 된다.

2020-05-18 이기상

-

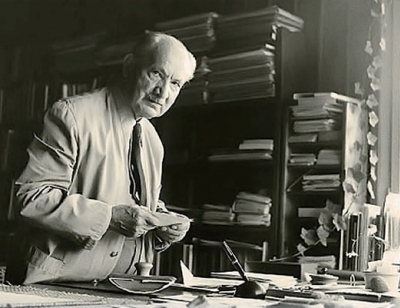

우리는 ‘성스러움’을 이성적으로 논의할 수 있을까?

우리는 과연 이성적으로 < 성스러움 >에 대해 논의할 수 있는가? 성스러움에 대해 이야기한다는 것 자체가 이미 합리적 사유의 단계를 넘어서는 것이고 따라서 철학의 울타리를 벗어나는 것 아닌가? 그것은 시의 영역이고 종교의 영역 아니겠는가? 소위 후기 하이데거 사상에 많이 등장하고 있는 성스러움과 신적인 것에 대한 이야기는 철학이기를 포기한 철학자의 마지막 몸부림 아닌가? 아니면 <철학의 종말>에 철학의 새로운 가능성을 모색하려는 모험으로 보아야 하는가? 기술과 과학의 시대라는 극도의 합리성의 시대에 성스러움에 대한 논의가 여기저기서 관심을 끌고 있는 것 자체가 우리 시대가 처해 있는 독특함을 내보이고 있는 징표 아닌가?

2020-05-11 이기상

우리는 ‘성스러움’을 이성적으로 논의할 수 있을까?

우리는 과연 이성적으로 < 성스러움 >에 대해 논의할 수 있는가? 성스러움에 대해 이야기한다는 것 자체가 이미 합리적 사유의 단계를 넘어서는 것이고 따라서 철학의 울타리를 벗어나는 것 아닌가? 그것은 시의 영역이고 종교의 영역 아니겠는가? 소위 후기 하이데거 사상에 많이 등장하고 있는 성스러움과 신적인 것에 대한 이야기는 철학이기를 포기한 철학자의 마지막 몸부림 아닌가? 아니면 <철학의 종말>에 철학의 새로운 가능성을 모색하려는 모험으로 보아야 하는가? 기술과 과학의 시대라는 극도의 합리성의 시대에 성스러움에 대한 논의가 여기저기서 관심을 끌고 있는 것 자체가 우리 시대가 처해 있는 독특함을 내보이고 있는 징표 아닌가?

2020-05-11 이기상

-

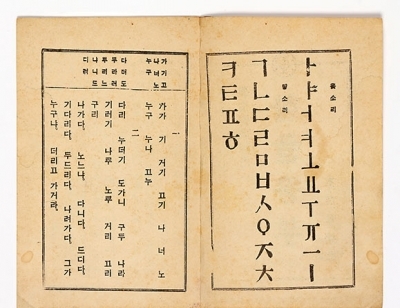

우리글에는 하늘의 계시가 있음이 분명하다

우리말의 ‘ㅁ’은 모든 것이 모여 있음을 형상화하고 있다. 우리말로 말놀이를 할 때 다음과 같이 얘기할 수 있다. ‘ㄱ’에서 대표적인 중요한 말은 ‘가다’다. 모든 것은 남아 있지 않고 다 간다. 차이가 있다면 얼마나 오랫동안 있다가 가는가일 뿐이다. 그런데 가기만 한다면 모든 것은 다 없어져버렸을 것이다. 그러기에 가는 것이 있으면 나는 것이 있어야 한다. ‘ㄴ’은 ‘나다’다. 이처럼 가고 나고 가고 나는 것이 우리들의 삶의 세계다. ‘가온 찍기’는 가고 나서 가고 오는 그 가운데에 태극점[․]을 찍은 것이다.

2020-05-04 이기상

우리글에는 하늘의 계시가 있음이 분명하다

우리말의 ‘ㅁ’은 모든 것이 모여 있음을 형상화하고 있다. 우리말로 말놀이를 할 때 다음과 같이 얘기할 수 있다. ‘ㄱ’에서 대표적인 중요한 말은 ‘가다’다. 모든 것은 남아 있지 않고 다 간다. 차이가 있다면 얼마나 오랫동안 있다가 가는가일 뿐이다. 그런데 가기만 한다면 모든 것은 다 없어져버렸을 것이다. 그러기에 가는 것이 있으면 나는 것이 있어야 한다. ‘ㄴ’은 ‘나다’다. 이처럼 가고 나고 가고 나는 것이 우리들의 삶의 세계다. ‘가온 찍기’는 가고 나서 가고 오는 그 가운데에 태극점[․]을 찍은 것이다.

2020-05-04 이기상

-

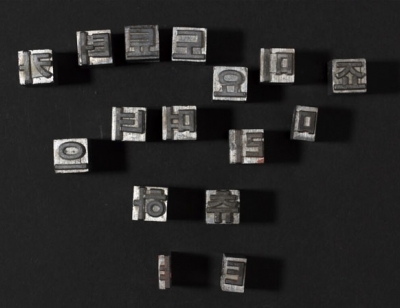

우주적인 사건을 담고 있는 우리말 구조

다석 사상의 뛰어남 가운데 하나는 그 동안 언문, 암글이라고 무시되고 천시 받아 온 <한글>로서 학문할 수 있고 철학할 수 있음을, 아니 철학해야 함을 보여준 데 있다. 다석은 우리말 속에서 말 건네 오고 있는 하느님의 소리를 듣는다고 믿었으며, 바로 우리말 속에 우리의 독특한 삶의 방식, 사유방식, 철학이 들어있음을 강조하고 있다.

2020-04-27 이기상

우주적인 사건을 담고 있는 우리말 구조

다석 사상의 뛰어남 가운데 하나는 그 동안 언문, 암글이라고 무시되고 천시 받아 온 <한글>로서 학문할 수 있고 철학할 수 있음을, 아니 철학해야 함을 보여준 데 있다. 다석은 우리말 속에서 말 건네 오고 있는 하느님의 소리를 듣는다고 믿었으며, 바로 우리말 속에 우리의 독특한 삶의 방식, 사유방식, 철학이 들어있음을 강조하고 있다.

2020-04-27 이기상

-

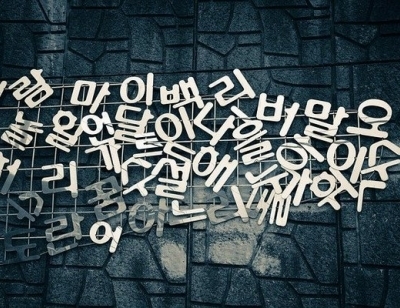

철학이 이 땅 우리의 현실에서 출발해야 하는 이유

언어는 민족의 기억이며 세계관의 반영이다. 언어는 존재의 집이며 하느님[존재]의 부름에 대한 인간 측의 응답이다. 따라서 한자말을 중점적으로 사용하여 철학적 사색을 전개하던 시기의 조선의 사상가는 그 한자말에 갈무리되어 있는 세계관에 얽매여 있을 수밖에 없었다. 그들은 아무 문제없이 중화사상을 받아들이고 그것을 잘 해설하여 남에게 전달하는 데 주력하였다.

2020-04-20 이기상

철학이 이 땅 우리의 현실에서 출발해야 하는 이유

언어는 민족의 기억이며 세계관의 반영이다. 언어는 존재의 집이며 하느님[존재]의 부름에 대한 인간 측의 응답이다. 따라서 한자말을 중점적으로 사용하여 철학적 사색을 전개하던 시기의 조선의 사상가는 그 한자말에 갈무리되어 있는 세계관에 얽매여 있을 수밖에 없었다. 그들은 아무 문제없이 중화사상을 받아들이고 그것을 잘 해설하여 남에게 전달하는 데 주력하였다.

2020-04-20 이기상

-

민족의 기억인 우리 언어로 철학하기

언어는 세상을 보는 눈이며 민족의 기억인간이 ‘철학적 동물(animal philosophicum)’임은 잘 알다시피 인간이 이성적인 사유능력을 갖추고 있기 때문이다. 그리고 인간이 ‘이성적 동물(animal rationale)’일 수 있는 것은 그가 말을 할 수 있기 때문이고, 고대 그리스인들은 일찍부터 이점을 간파하였다. 그래서 그들은 인간을 ‘언어능력이 있는 ...

2020-04-13 이기상

민족의 기억인 우리 언어로 철학하기

언어는 세상을 보는 눈이며 민족의 기억인간이 ‘철학적 동물(animal philosophicum)’임은 잘 알다시피 인간이 이성적인 사유능력을 갖추고 있기 때문이다. 그리고 인간이 ‘이성적 동물(animal rationale)’일 수 있는 것은 그가 말을 할 수 있기 때문이고, 고대 그리스인들은 일찍부터 이점을 간파하였다. 그래서 그들은 인간을 ‘언어능력이 있는 ...

2020-04-13 이기상

-

새로운 천년, 우리 삶의 목적에는 무엇이 있어야 할까 하늘을 모으고 땅을 모은 것이 ‘ㅁ·ㅁ’인데 이 모인 상태가 밖으로 나타나는 데에 따라 그것은 ‘맘’이 되고 ‘몸’이 되고 ‘믐’이 된다. 태극점이 밖으로 나간 상태를 표현한 것이 ‘맘’이다. 우리가 마음을 주고받는 것은 내가 모은 하늘과 땅을 상대방에게 전해주는 것이다. 마음과 마음이 통한다고 하는 것은 각자가 모은 하늘과 땅을 서로 주고받는 것을 말한다. 그러다가 자기가 모은 몸(힘)과 맘으로 상대방을 제압하려 한다. 현대에 들어서서는 몸으로 상대를 지배하는 것보다 마음으로, 즉 뜻, 의욕, 욕구로 상대방을 제압하려 하는 것이 더 무서운 폭력으로 대두되고 있다. 다석은 그러기에 마음에 집착하지 말고 마음을 놓아 보내라고 말한다. 빔 사이에 몸을 건강하게 보존하라고 ‘몸성히’라고 말하며, 사람 사이에서 마음에 집착하여 욕망과 욕구에 휘둘리지 말고 마음을 놓아 보내라고 ‘맘놓이’를 권한다. 맘놓이는 마음을 비우라는 뜻이다. 2020-04-06 이기상

-

인간은 관계의 그물망 ‘사이’에 있는 존재다

이제 우리가 처한 시대적 상황에 대해 우리 나름대로 어떻게 대응할 수 있는지 고민해 보도록 하자. 그러자면 우리는 먼저 인간에 대한 그림까지도 새롭게 그려야 한다. 즉 서구에서는 인간을 동물이되 이성적인 동물이라는, 그리고 하느님의 모상이라는 식으로 그려냈고 그것이 변할 수 없는 진리라고 하였다. 그러나 이제 새로운 인간상이 필요하니 그것을 그려낼 수 있어야 한다.

2020-03-30 이기상

인간은 관계의 그물망 ‘사이’에 있는 존재다

이제 우리가 처한 시대적 상황에 대해 우리 나름대로 어떻게 대응할 수 있는지 고민해 보도록 하자. 그러자면 우리는 먼저 인간에 대한 그림까지도 새롭게 그려야 한다. 즉 서구에서는 인간을 동물이되 이성적인 동물이라는, 그리고 하느님의 모상이라는 식으로 그려냈고 그것이 변할 수 없는 진리라고 하였다. 그러나 이제 새로운 인간상이 필요하니 그것을 그려낼 수 있어야 한다.

2020-03-30 이기상