-

21세기 영성?…우리 고유의 한국적인 영성이라야

흔히 철학은 시대정신을 개념으로 잡는다고 말한다. 인류사적으로 문제가 가장 많았던 20세기의 시대정신을 고뇌하며 개념으로 잡으려 시도한 서양 철학자들은 많다. 그렇다면 20세기 격동의 한가운데 살았던 한국 철학자들은 자신들의 시대정신을 어떻게 잡으려고 버둥거렸으며 무엇이라 파악해냈는가? 세계사적인 문제의 소용돌이 한가운데서 그 모든 문제들을 온몸으로 부대끼며 살아온 한국인이 고민하며 주체적으로 사유하여 붙잡은 시대정신이란 것이 과연 있기는 한가? 함석헌은 생전에 이렇게 한탄했다.

2020-03-23 이기상

21세기 영성?…우리 고유의 한국적인 영성이라야

흔히 철학은 시대정신을 개념으로 잡는다고 말한다. 인류사적으로 문제가 가장 많았던 20세기의 시대정신을 고뇌하며 개념으로 잡으려 시도한 서양 철학자들은 많다. 그렇다면 20세기 격동의 한가운데 살았던 한국 철학자들은 자신들의 시대정신을 어떻게 잡으려고 버둥거렸으며 무엇이라 파악해냈는가? 세계사적인 문제의 소용돌이 한가운데서 그 모든 문제들을 온몸으로 부대끼며 살아온 한국인이 고민하며 주체적으로 사유하여 붙잡은 시대정신이란 것이 과연 있기는 한가? 함석헌은 생전에 이렇게 한탄했다.

2020-03-23 이기상

-

‘없음’을 경험한 사람은 ‘있음’이 전부가 아님을 깨닫는다

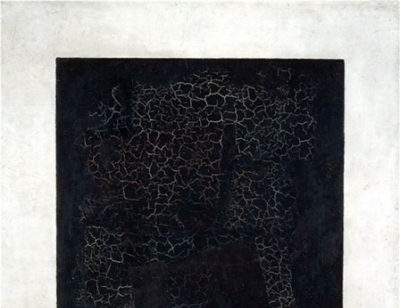

서양사람들이 생각하는 최고의 개념 틀은 ‘있음[존재]’인데, 우리에게는 그 있음보다 훨씬 더 위에 ‘없음[無․空․虛]’이라는 더 큰 개념의 틀이 있다. 그러기에 그들과 우리의 이해의 지평은 다르다. 없음에 대해 이야기할 때 (이성으로는 할 수 없는) 없는 것에 대해 얘기를 한다고 지적하는 사람이 있다. 그렇다! 분명 그런 이야기들은 말이나 개념으로 명확하게 잡을 수 있는 차원의 것이 아니다. 그 차원은 그것을 경험한 사람에게만 이해된다. 무의 경험, 없음의 경험, 빔의 경험을 한 사람은 있음이 전부가 아님을 깨닫고 있다.

2020-03-16 이기상

‘없음’을 경험한 사람은 ‘있음’이 전부가 아님을 깨닫는다

서양사람들이 생각하는 최고의 개념 틀은 ‘있음[존재]’인데, 우리에게는 그 있음보다 훨씬 더 위에 ‘없음[無․空․虛]’이라는 더 큰 개념의 틀이 있다. 그러기에 그들과 우리의 이해의 지평은 다르다. 없음에 대해 이야기할 때 (이성으로는 할 수 없는) 없는 것에 대해 얘기를 한다고 지적하는 사람이 있다. 그렇다! 분명 그런 이야기들은 말이나 개념으로 명확하게 잡을 수 있는 차원의 것이 아니다. 그 차원은 그것을 경험한 사람에게만 이해된다. 무의 경험, 없음의 경험, 빔의 경험을 한 사람은 있음이 전부가 아님을 깨닫고 있다.

2020-03-16 이기상

-

인생의 목적은 제물이 되는 것이다

이제 웋일름[천명(天命)]에 따라 자신의 바탈을 태워 말숨을 쉬면서 성령의 얼김을 우주에 펴차는 얼생명의 양태를 살펴보자.

다석에 의하면 우리말 ‘말’은 ‘마루’에서 나왔다. 하느님의 마루(뜻)라는 의미가 우리말 ‘말’의 밑바탕에 깔려 있다. 말은 하느님의 마루다. 하느님의 마루가 우리의 얼 속으로 들고날 때 우리 안에서는 생각의 불꽃이 튀게 된다. ‘말숨’은 그렇게 튀는 생각에 답하면서 하느님의 마루를 우리의 말로 세우는 것이다. 그리고 그렇게 하느님의 마루를 세우기 위해 인간의 말을 쓰는 것이 ‘말씀’이다. 이렇듯 말숨을 쉰다는 것은 영원을 그리워하며 하느님의 뜻을 생각하는 것이다. 우리 속에 타고 있는 참의 불꽃을 태우는 것이다.

2020-03-09 이기상

인생의 목적은 제물이 되는 것이다

이제 웋일름[천명(天命)]에 따라 자신의 바탈을 태워 말숨을 쉬면서 성령의 얼김을 우주에 펴차는 얼생명의 양태를 살펴보자.

다석에 의하면 우리말 ‘말’은 ‘마루’에서 나왔다. 하느님의 마루(뜻)라는 의미가 우리말 ‘말’의 밑바탕에 깔려 있다. 말은 하느님의 마루다. 하느님의 마루가 우리의 얼 속으로 들고날 때 우리 안에서는 생각의 불꽃이 튀게 된다. ‘말숨’은 그렇게 튀는 생각에 답하면서 하느님의 마루를 우리의 말로 세우는 것이다. 그리고 그렇게 하느님의 마루를 세우기 위해 인간의 말을 쓰는 것이 ‘말씀’이다. 이렇듯 말숨을 쉰다는 것은 영원을 그리워하며 하느님의 뜻을 생각하는 것이다. 우리 속에 타고 있는 참의 불꽃을 태우는 것이다.

2020-03-09 이기상

-

생각의 집, 말씀의 집, 사상의 집을 지어라

우리말 ‘사람’이라는 말은 ‘삶’에서부터 나왔다. ‘삶’은 ‘살다’에서 나왔다. 그리고 ‘살다’는 ‘사르다’에서부터 나왔다. ‘사르다’, ‘살다’, ‘삶’, ‘사람’으로 이어진다. ‘사르다’는 일종의 기운을 사르다, 그리하여 열을 내다, 에너지를 사르다, 열을 돌려서 힘을 만든다 등을 뜻한다. 열돌이와 힘돌이가 사르는 것이다. 인간만이 사르는 것이 아니라 모든 살아 있는 것들은 다 사르는 삶을 이어간다. ‘살다’라는 낱말에 간직되어 있는 우리 민족의 상상력과 기억을 파헤쳐 본다면 그 밑바탕에는 연소작용, 즉 불을 사르는 현상이 놓여 있음을 알 수 있다.

2020-03-02 이기상

생각의 집, 말씀의 집, 사상의 집을 지어라

우리말 ‘사람’이라는 말은 ‘삶’에서부터 나왔다. ‘삶’은 ‘살다’에서 나왔다. 그리고 ‘살다’는 ‘사르다’에서부터 나왔다. ‘사르다’, ‘살다’, ‘삶’, ‘사람’으로 이어진다. ‘사르다’는 일종의 기운을 사르다, 그리하여 열을 내다, 에너지를 사르다, 열을 돌려서 힘을 만든다 등을 뜻한다. 열돌이와 힘돌이가 사르는 것이다. 인간만이 사르는 것이 아니라 모든 살아 있는 것들은 다 사르는 삶을 이어간다. ‘살다’라는 낱말에 간직되어 있는 우리 민족의 상상력과 기억을 파헤쳐 본다면 그 밑바탕에는 연소작용, 즉 불을 사르는 현상이 놓여 있음을 알 수 있다.

2020-03-02 이기상

-

못된 세상을 바로 살게 하는 것이 구원이다

보통 생명을 이야기할 때 학자들이 필수적인 요소로 들고 있는 것이 영양섭취[신진대사]와 자기복제[생식작용]이다. 먹지 않고도 살 수 있는 생명체란 없다. 개체생명보존을 위해서 영양섭취는 필수적이다. 그런데 생명이 낱생명일 뿐이라면 생명의 사건은 진작 끝났을 것이다. 낱생명은 태어남과 죽음으로 테두리 쳐진 유한한 생명이기 때문이다. 그래서 낱생명은 살아 있는 동안 자기와 비슷한 후손들을 생산해내서 생명의 줄이 이어질 수 있도록 힘쓴다. 종족생명보존을 위해서 짝짓기를 통한 생식작용은 필수적이다. 그래서 생명체에게 식욕과 종족번식욕구는 자연적으로 부여된 본성이라고 말해진다.

2020-02-24 이기상

못된 세상을 바로 살게 하는 것이 구원이다

보통 생명을 이야기할 때 학자들이 필수적인 요소로 들고 있는 것이 영양섭취[신진대사]와 자기복제[생식작용]이다. 먹지 않고도 살 수 있는 생명체란 없다. 개체생명보존을 위해서 영양섭취는 필수적이다. 그런데 생명이 낱생명일 뿐이라면 생명의 사건은 진작 끝났을 것이다. 낱생명은 태어남과 죽음으로 테두리 쳐진 유한한 생명이기 때문이다. 그래서 낱생명은 살아 있는 동안 자기와 비슷한 후손들을 생산해내서 생명의 줄이 이어질 수 있도록 힘쓴다. 종족생명보존을 위해서 짝짓기를 통한 생식작용은 필수적이다. 그래서 생명체에게 식욕과 종족번식욕구는 자연적으로 부여된 본성이라고 말해진다.

2020-02-24 이기상

-

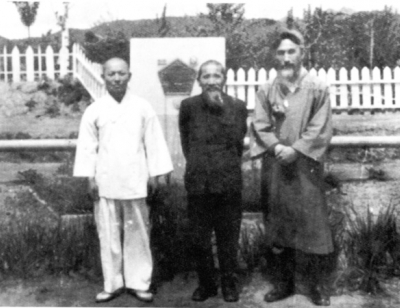

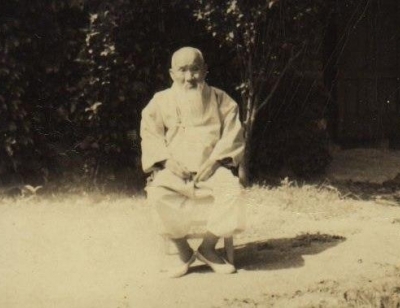

다석, 그의 삶이 곧 그의 생명사상이다

혹자는 다석의 생명사상이라는 말을 들으며 도대체 글을 남기지도 않은 사람인데 생명에 대한 이야기 거리가 있기나 한지 의심할 것이다. 그러나 그가 남긴 몇 쪽 안 되는 글과 그가 반평생 동안 명상하며 적어놓은 『일지』를 살펴보면서 우리는 평생 그를 붙잡았던 화두가 다름 아닌 ‘생명’ 이었음을 확신할 수 있다. 다석은 쉬임없이 줄기차게 여러 각도에서 생명에 대해 생각하고 또 생각했다. 생각이 곧 기도라는 그의 말을 떠올릴 때 생명에 대한 그의 생각은 어느 할일 없는 사람의 심심풀이 공상이 아니다. 다석은 마치 자신의 삶 전체를 생명이라는 놀음판에 판돈으로 걸고 죽기살기의 모험을 벌이 듯 치열하게 살다 갔다.

2020-02-17 이기상

다석, 그의 삶이 곧 그의 생명사상이다

혹자는 다석의 생명사상이라는 말을 들으며 도대체 글을 남기지도 않은 사람인데 생명에 대한 이야기 거리가 있기나 한지 의심할 것이다. 그러나 그가 남긴 몇 쪽 안 되는 글과 그가 반평생 동안 명상하며 적어놓은 『일지』를 살펴보면서 우리는 평생 그를 붙잡았던 화두가 다름 아닌 ‘생명’ 이었음을 확신할 수 있다. 다석은 쉬임없이 줄기차게 여러 각도에서 생명에 대해 생각하고 또 생각했다. 생각이 곧 기도라는 그의 말을 떠올릴 때 생명에 대한 그의 생각은 어느 할일 없는 사람의 심심풀이 공상이 아니다. 다석은 마치 자신의 삶 전체를 생명이라는 놀음판에 판돈으로 걸고 죽기살기의 모험을 벌이 듯 치열하게 살다 갔다.

2020-02-17 이기상

-

‘우주적 시대’에 걸맞는 인간의 위상을 찾아

지금 인류는 절실하게 새로운 사유의 패러다임, 인식론적 틀, 창조적 해석학을 필요로 하고 있다. 서양에서 유래해온 이성중심의 사유는 인류에게 무한한 진보의 꿈을 심어주며 인간의 존재를 무한한 공간의 확장과 점령에로 뻗어나가게 했다. 이제 아마도 76억의 인간에게 이 지구는 너무나 좁은지 모르겠다. 그래서 존재의 공간을 확보하기 위해 더 넓은 우주에로의 여행이, 다른 행성에로의 이주가 필연적인 미래의 과제인지도 모르겠다. 그렇지만 그러한 끝없는 공간확장의 욕망과 태도가 존재중심에 사로잡힌 하나의 특정한 존재방식으로서 잘못된 존재에 대한 이해에 근거하고 있는 것은 아닌지 반성해 볼 때가 되었다.

2020-02-10 이기상

‘우주적 시대’에 걸맞는 인간의 위상을 찾아

지금 인류는 절실하게 새로운 사유의 패러다임, 인식론적 틀, 창조적 해석학을 필요로 하고 있다. 서양에서 유래해온 이성중심의 사유는 인류에게 무한한 진보의 꿈을 심어주며 인간의 존재를 무한한 공간의 확장과 점령에로 뻗어나가게 했다. 이제 아마도 76억의 인간에게 이 지구는 너무나 좁은지 모르겠다. 그래서 존재의 공간을 확보하기 위해 더 넓은 우주에로의 여행이, 다른 행성에로의 이주가 필연적인 미래의 과제인지도 모르겠다. 그렇지만 그러한 끝없는 공간확장의 욕망과 태도가 존재중심에 사로잡힌 하나의 특정한 존재방식으로서 잘못된 존재에 대한 이해에 근거하고 있는 것은 아닌지 반성해 볼 때가 되었다.

2020-02-10 이기상

-

옳고 그름, 앎과 모름을 넘어 하나로 통하는 길

하나이며 전체로서의 하느님을 우리는 ‘하나님’이라 이름한다. 우주란(宇宙卵)[대폭발(Big Bang)]이 생기기 전의 절대허공, 태극 이전의 무극을 상정하여 보자. 태극이 전개될 수 있는 가이 없는 절대공의 상태 내지는 마당, 아직 아무런 존재자도 등장하지 않은 텅 비어 있음, 빈탕한...

2020-02-03 이기상

옳고 그름, 앎과 모름을 넘어 하나로 통하는 길

하나이며 전체로서의 하느님을 우리는 ‘하나님’이라 이름한다. 우주란(宇宙卵)[대폭발(Big Bang)]이 생기기 전의 절대허공, 태극 이전의 무극을 상정하여 보자. 태극이 전개될 수 있는 가이 없는 절대공의 상태 내지는 마당, 아직 아무런 존재자도 등장하지 않은 텅 비어 있음, 빈탕한...

2020-02-03 이기상

-

우리말 ‘하느님’이라는 이름 속에 담긴 신관

문화의 세기에 상호문화성을 진지하게 받아들이며 대화를 꾀하는 지구촌의 지성인은 문화의 다양성을 진지하게 받아들여 어떤 특정의 형이상학, 종교, 문화, 논리학, 윤리학 등을 절대화시키려는 경향을 멀리해야 할 것이다. 따라서 이제 더 이상 유럽 철학이 주장하고 있는 보편적 요구주장은...

2020-01-27 이기상

우리말 ‘하느님’이라는 이름 속에 담긴 신관

문화의 세기에 상호문화성을 진지하게 받아들이며 대화를 꾀하는 지구촌의 지성인은 문화의 다양성을 진지하게 받아들여 어떤 특정의 형이상학, 종교, 문화, 논리학, 윤리학 등을 절대화시키려는 경향을 멀리해야 할 것이다. 따라서 이제 더 이상 유럽 철학이 주장하고 있는 보편적 요구주장은...

2020-01-27 이기상

-

달라진 시대, 세계관·존재관·신관도 바뀌어야

‘하느님’ 또는 ‘신’ 개념은 문화권에 따라 많은 차이를 보인다. 특정 문화권의 신 개념을 기준 잣대로 사용해서 다른 문화권의 신 개념을 평가절하해서는 안 될 것이다. 문화권에 따른 신관의 차이는 그들이 몸담고 있는 삶의 공간과 역사적 배경, 즉 생활세계의 차이에서 비롯된다. 이러한 신관의 차이는 자연 속에서 나름의 세계를 형성해온 세계관의 차이에 기인하고, 그리고 이것은 존재관 또는 존재시각의 차이에서 유래한다.

2020-01-20 이기상

달라진 시대, 세계관·존재관·신관도 바뀌어야

‘하느님’ 또는 ‘신’ 개념은 문화권에 따라 많은 차이를 보인다. 특정 문화권의 신 개념을 기준 잣대로 사용해서 다른 문화권의 신 개념을 평가절하해서는 안 될 것이다. 문화권에 따른 신관의 차이는 그들이 몸담고 있는 삶의 공간과 역사적 배경, 즉 생활세계의 차이에서 비롯된다. 이러한 신관의 차이는 자연 속에서 나름의 세계를 형성해온 세계관의 차이에 기인하고, 그리고 이것은 존재관 또는 존재시각의 차이에서 유래한다.

2020-01-20 이기상