말은 하느님의 소리

다석 사상의 뛰어남 가운데 하나는 그 동안 언문, 암글이라고 무시되고 천시 받아 온 <한글>로서 학문할 수 있고 철학할 수 있음을, 아니 철학해야 함을 보여준 데 있다. 다석은 우리말 속에서 말 건네 오고 있는 하느님의 소리를 듣는다고 믿었으며, 바로 우리말 속에 우리의 독특한 삶의 방식, 사유방식, 철학이 들어있음을 강조하고 있다.

말을 보이게 하면 글이고, 글을 들리게 하면 말이다. 말이 글이요, 글이 말이다. 하느님의 뜻을 담는 신기(神器)요 제기(祭器)이다. 하느님의 마루뜻[宗旨]을 나타내자는 말이요, 하느님을 그리는 뜻[思慕]을 나타내자는 글이다. “이렇게 몇 자가 분열식을 하면 이 속에 갖출 것 다 갖춘 것 같아요, 말이란 정말 이상한 것입니다. 우리말도 정말 이렇게 되어야 좋은 문학, 좋은 철학이 나오지 지금같이 남에게(외국어) 얻어온 것 가지고는 아무 것도 안 돼요. 글자 한자에 철학개론 한 권이 들어 있고 말 한 마디에 영원한 진리가 숨겨져 있어요.”⑴

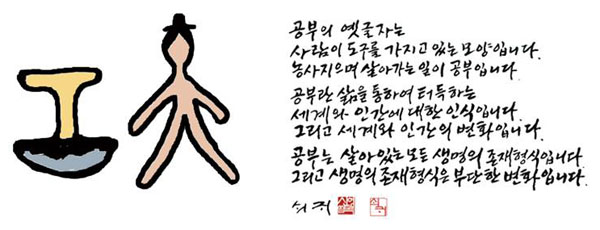

▲ 신영복 선생의 서화 (사진출처=사단법인 더불어숲)

▲ 신영복 선생의 서화 (사진출처=사단법인 더불어숲) 우리의 한글은 하느님의 계시로 이루어진 글이다. 사람만이 만들어 낸 말과 글은 어느 말이나, 어느 글이나 하느님의 계시로 안 된 것이 없다고 보아야 한다. 그 말이 생긴 것은 하느님을 향해 나아가려는 사람의 기도에서 얻은 산물이다. 글은 하느님의 뜻을 세상에 알리는 도구이다. 그러므로 글은 진리를 통해야 한다.

다석은 우리의 한글도 한자와 다름없는 뜻 글자의 구실을 가지고 있다고 본다. 세종 임금이 한글을 지을 때 자연의 원리에 입각하여 만들었기 때문에 모음 자음이 나름대로의 뜻을 지니고 있다고 본다. 한글의 자음은 입(목구멍·입천장·혀·입술·이)의 모양을 본떠 만들고 음의 강도에 따라 삼단계화 하였다. 한글의 모음은 · (天), ㅡ(地), ㅣ(人)을 으뜸으로 하여 만든 것이다. <·>음은 아오(AU, AO)로 읽는다. 본디는 원음(原音)으로 아기가 옹알이 할 때 처음 내는 소리다. 벙어리가 분화되지 못한 소리를 내는 것도 · 음이다. 원음이 수직으로 내려 사람인 <ㅣ>가 되고, 원음이 수평으로 건너가 땅인 <ㅡ>가 되었다. 원음 · 이 사람(ㅣ) 뒤에 가 <ㅏ(아)>가 되고, 원음 · 이 사람(ㅣ) 앞에 와 <ㅓ(어)>가 된다. · 가 땅인 ㅡ 위에 가서 <ㅗ(오)>가 되고 ㅡ 아래에 와 <ㅜ(우)>가 된다.⑵

원음인 <·>는 빈탕한데에 점 하나를 찍은 형상이다. 그것은 텅빈 무에서 이제 무엇인가 생겨나오는 존재생기, 우주발생의 모습을 보여준다. 그야말로 무에서 유가 발생돼 나오는 태초의 시작을 감탄하며 <·(아)>라고 외치는 형상이다. 다석은 <아침>도 그러한 의미로 풀이하여 아침은 <아 처음>에서 비롯된 것으로 본다. 이 태초의 <·>에서 계속 발생되어 나오는 우주의 생성은 그 전체를 가늠할 수 없는 무한한 <하나>로서 다름 아닌 <한 ·>, 즉 <한아>인 것이다. 이렇게 천·지·인이 아우러져 하나로 포개지는 우주적인 사건을 우리말의 구조가 담고 있음을 강조하고 있다.

『훈민정음』에 담긴 우주관

우리글 제작의 대원칙. 그것은 정인지 등 집현전 학사들이 세종대왕의 명을 받고 저술한 『훈민정음』의 <글자 지은 풀이[制字解]>에 이렇게 씌어 있다.

“하늘과 땅의 이치는 하나의 음양(陰陽)과 오행(五行)뿐이다. 곤(坤)괘와 복(復)괘의 사이가 태극이 되고 움직이고 고요한 후에 음양이 된다. 무릇 생명을 지닌 무리로서 하늘과 땅 사이에 있는 자 음양을 두고 어디로 가랴. 그러므로 사람의 목소리도 다 음양의 이치가 있건마는 도리어 사람이 살피지 못할 뿐이다. 이제 정음 지으신 것도 애초에 꾀로 일삼고 힘으로 찾아낸 것이 아니라, 다만 그 목소리에 따라 그 이치를 다하였을 뿐이다. 이치가 이미 둘이 아닌즉 어찌 천지 귀신으로 더불어 그 용(用)을 같이 하지 않을 수 있겠는가. 정음 28자도 각각 그 형상을 본떠서 만들었다.”⑶

- 우주 안에 존재하는 모든 것은 태극, 음양, 오행의 지배를 받는다. ⇒ 인간도 그 존재 가운데 하나이기 때문에 그 지배를 벗어날 수 없다. ⇒ 특히 인간의 발음과 발성 역시 그 영향을 받고 있을 터이기에 거기에 바탕하여 글자를 짓는다. ⇒ 정음 28자는 음양, 오행 등의 철학사상에 바탕.

- 자음, 즉 첫소리[初聲]의 경우는 어금니[牙]․혀[舌]․입술[脣]․이[齒]․목구멍[喉], 다시 말해 구강오행(口腔五行)의 소리로서 ㄱㅋㅇ․ㄴㄷㅌ․ㅁㅂㅍ․ㅅㅈㅊ․ㅇㅇㅎ․(ㄹㅅ = 반혓소리, 반잇소리) 등이다.

“첫소리 17자의 제자 원리는 다름 아닌 태극과 음양과 삼재와 오행의 원리이며, 이 이치에 의하여 구강(口腔) 안의 발음 부위를 다섯 부위로 나누고, 각각 그 발음 기관의 형상을 본떠서 그것을 기본형으로 삼고, 소리의 변화에 따라 획을 더하여 부위마다 세 층씩을 만든 것이라 하겠다.”⑷

- 모음, 즉 가운데소리[中聲] 11자는 하늘, 땅, 사람을 본떠서 만들었다.

‘·’, ‘ㅡ’, ‘ㅣ’ 세 소리는 천지인(天地人) 삼재의 원리에 의하여 만들어진 것이니, 이것을 자세히 살펴보면 ‘·’는 태극이요, ‘ㅡ’와 ‘ㅣ’는 양의(兩儀)이기도 하다. 즉, 주역에 이른바 ‘태극이 양의를 낳았다’는 것이 이 삼재 원리의 바탕이 되는 동시에, 훈민정음의 모든 가운뎃소리는 그 첫소리의 경우와 같이 모두 태극과 음양의 원리에 의하여 만들어진 것을 알 수 있다.⑸

- 가운데 소리에서는 무엇보다도 하늘의 역할이 강조되며 그 다음으로 인간의 구실이 도드라지고 있다.

“‘·’가 여덟 소리에 다 꿰어 있는 것은 마치 양이 음을 거느려서 만물을 두루 흐르는 것과 같고, ‘ㅛ ㅑ ㅠ ㅕ’가 다 사람[‘ㅣ’]을 겸하고 있는 것은 사람이 만물의 영장이 되어, 능히 하늘과 땅의 일에 참여하기 때문이다. 형상을 하늘과 땅과 사람에서 취하니 삼재(三才)의 이치가 갖추어져 있다. 그러나 삼재는 만물의 선두가 되고, 하늘은 또 삼재의 시초가 되는 것이, 마치 ‘· ㅡ ㅣ’ 3자가 여덟 소리의 머리가 되고, ‘·’가 또 3자의 갓이 되는 것과 같다.”⑹

- 첫소리와 가운뎃소리와 끝소리가 어우러져 형성된 독특한 한글이 함축하고 있는 우주질서를 훈민정음 해설자들은 다음과 같이 풀이하고 있다.

“첫소리와 가운뎃소리와 끝소리가 합하여 이룬 글자를 가지고 말하면, 움직이고 고요함이 서로 뿌리박고, 음과 양이 사귀어 변하는 뜻이 있으니, 움직이는 것은 하늘이요, 고요한 것은 땅이요, 움직이고 고요한 것을 겸한 것은 사람이다. 대개 오행이 하늘에 있어서는 신(神)의 운행이요, 땅에 있어서는 질(質)의 이룸이니, 사람에 있어서는 인(仁)과 예(禮)와 신(信)과 의(義)와 지(智)는 정신의 운행이요, 간과 염통과 지라와 허파와 콩팥은 질의 이룸이다. 첫소리는 피어나 움직이는 뜻이 있으니 하늘의 일이요, 끝소리는 그쳐 정(定)하는 뜻이 있으니 땅의 일이요, 가운뎃소리는 첫소리의 생(生)하는 것을 받아서 끝소리의 이루는 데에 접(接)하니 사람의 일이다. 대개 자운(字韻)의 요긴함이 가운뎃소리에 있으니, 첫소리와 끝소리가 (가운뎃소리와) 합하여서 글자의 음(音)을 이루는 것이 마치 하늘과 땅이 만물을 생하고 이루되, 그 마르재어 이루고 보필하여 돕는 것은 반드시 사람의 힘에 자뢰함과 같다.”⑺

우리말 속에 녹아 있는 천지인 합일 사상

우리말 속에 녹아 들어가 있는 한국인의 독특한 ‘천지인 합일’의 세계관은 우리 배달겨레의 개국신화인 단군신화에서도 확인할 수 있다. ‘단군신화’에 따르면 한 마리의 호랑이와 한 마리의 곰이 같은 굴에서 살면서 사람이 되게 해 달라고 환웅[神雄]신에게 빌었다.

“곰은 ‘곰/고마’로 표기되기도 한다. 한마디로 ‘고마(곰)’는 태음신으로서 물과 땅, 결국은 생산을 주재하는 여성신이었으며, 환웅은 ‘니마(님>임)’계의 태양신으로 하늘과 불을 다스리는 제우스격의 신이었으니, 님과 곰 사이에서 태어난 사람이 바로 단군왕검이었던 것이다.”⑻

- 고마와 니마: 하늘신과 땅신. ‘고마’는 태음신을, ‘니마’는 태양신을 드러내는 대립개념. ⇒ ‘니마’: ‘태양 ․ 앞 ․ 붉은색 ․ 불 ․ 남성 ․ 여름 ․ 혓소리 ․ 군왕 ․ 남칠성 ․ 낮 ․ 벌판’의 뜻. 단군왕검은 ‘고마/니마’와 연관됨.

“‘단군’은 비는 제사장이고, ‘왕검’은 ‘님금’으로서 ‘님(니마; 태양신)+금(고마; 태음신’으로 풀이된다. 결국은 태양신 ‘니마(님>임)’와 태음신 ‘고마(>곰)에 제사지냈던 부족 대표자가 단군왕검이라고 보는 것이다.”⑼

- 일상어 ‘···님’의 깊은 의미. ⇒ 천지인 합일의 의식구조가 스며 있다.

“상대방을 ‘…님’이라고 부르는 우리의 관습은 태양신과 같은 존재로 본다는 의식이 그 밑바닥에 있으니 참으로 소중한 인본주의의 드러냄이 아닐 수 없다. (···) 태양처럼 빛나는 밝음에의 지향을 갖고 사는 배달겨레는 예부터 어두움, 사악하고 불의에 찬 것을 매우 싫어하였다. 가장 종교적인 개념에서 비롯한 ‘임’의 뜻과 정서가 이제 인간적인 개념으로 쓰이고 있다. 하늘과 땅에 사는 사람이 하나로 어우러지는 전제가 없고서는 참다운 임의 세계는 저만치 있을밖에.”⑽

얼과 알 그리고 얼굴

다석이 즐겨 쓰는 우리말에 <얼>과 <알>이 있다. 앞에서 보았듯이 <·> 내지 <아>는 무엇인가 어둠을 뚫고 생겨나오는 것을 말한다. 그 <아>에 <ㄹ>이 합쳐진 것이 <알>이다. <ㄹ>은 다석에 의하면 바로 변화 그 자체를 나타낸다. 변화의 한 가운데 있음을 바로 이 <ㄹ>이 나타내고 있다는 것이다. 따라서 <알>은 모든 변화를 품고 이제 그 변화를 자신 안에서부터 풀어나가기 시작하는 단계를 표현한다. <씨알>은 바로 그러한 모든 변화의 가능성을, 온갖 가능성의 씨를, 모든 변형의 속알을 자신 안에 품고 있는 상태를 보여준다.

이에 비해 <얼>은 다른 의미를 띠고 있다. <어>는 태극점 <·>을 안고 있는 것으로서 태극점이 밖으로 나타나기 이전의 상태를 나타낸다고 할 수 있다. 마치 수정란인 <알>이 세상 빛을 보아 <아이>가 되듯이, 그렇게 태어나기 이전의 태아를 몸에 품고 있는 산모는 <어머니>이며 수정란을 가능케 한 그 부모는 <어버이>인 것처럼 <어>는 <아>로 나타나기 이전의 상태를 형상화하고 있는 셈이다. 따라서 <얼>은 모든 변화를 가능케 하는, 생겨나와 다양하게 존재하는 것을 가능케 하는 어떤 것이며, 아직 나타나지 않았기 때문에 형상을 갖추지 않고 있는, 볼 수 없는 어떤 것이다. 그것이 형상을 갖추면 더 이상 <얼>이 아닌 것이 된다. <어>에서 밖으로 나와 하늘 아래 땅 위에 서게 되는 것이 <이>이다. 하늘을 이고 땅 위에서 절대 공간과 절대 시간이 마주치고 있는 지금 여기의 <긋>으로서, 살아 있는 동안은 끊임없이 자신의 바탈을, 속알을 이루어나가야 하는 인간의 과제가 곧 <일>인 것이다.

다석은 <우주알>에서 터져 나와 끊임없는 변화와 생성 속에 존재하고 있는 우주전체를 가득 채우고 붙잡고 유지해 주고 있는 것이 곧 <얼>이라고 보며 존재하는 모든 것을 감싸며 지탱시켜 주고 있는 <한아>의 <얼>을 <한얼>이라고 한다. 그리고 절대 공간과 절대 시간이 거기에서 마주치고 있는 <긋>으로서의 인간에서 이 한얼은 얼로서 깨어나게 된다. 그래서 다석은 영원한 생명인 <한아님>의 긋이 <나>라고 본다. <긋>자의 가로로 그은 막대기(ㅡ)는 세상이다. 가로 막대기 밑의 시옷(ㅅ)은 사람들이다. 가로 막대기 위의 기역(ㄱ)은 하늘에서 온 정신 곧 얼인데 그 정신(얼)이 땅에 부딪쳐 생긴 것이 사람이다. 정신(얼)이 육체를 쓴 것이 사람이다. 사람의 생명은 정신(얼)이다. 이 영원한 얼(한얼)의 긋이 제(자기)긋이며, 그것이 나다. 나는 이제 실제로 여기 있는 이 제 긋이다.⑾

보이지 않으며 볼 수 없는 얼이 나타나는 곳이 바로 <얼굴>이다. <얼굴>은 얼의 골짜기 이기 때문이다. 링컨도 일찍이, “인간은 나이 40이 되면 자신의 얼굴모양에 대해 책임을 져야 한다”고 하지 않았던가. 제긋으로 살아야 하는 인간은 <몸나>에 사로잡혀서도 안 되고 <맘나>에 마음을 빼앗겨서도 안 되고 <얼나>로 솟나야 된다. 우리는 이렇게 <얼나>로 솟나 얼이 온전한 사람을 <어른(얼온이)>이라고 한다. 그리고 얼이 나간 사람, 얼이 빠진 사람, 얼이 뜬 사람, 얼이 썩은 사람들은 <얼간이>, <얼뜨기>, <어리석은 자>라고 부른다. 일상언어에서 드러나고 있는 얼의 중요성을 새삼 확인할 수 있다.

다석은 한 걸음 더 멀리 나가 우리글은 하느님을 그리워하며 읊는 글임을 강조한다. 다석에 의하면 우리는 하느님 아버지께 자꾸 말씀을 사뢰어야 한다. 하느님 아버지를 나의 희망으로 목적으로 생명으로 사랑한다고 사뢰어야 한다. 우리는 하느님을 사랑할 때 살은 것이요, 생각할 때 사는 것이다. 하느님께 사뢰는 소리는 바른 소리로 해야 한다. 그 바른 소리가 우리 글씨의 이름이요 사명이다. <하루>란 뜻은 하느님을 위하여 일할 오늘을 말한다. <할 우[上]>. 우[上]는 하느님이다. 하느님을 위하여 일거리를 받아 놓은 오늘이란 우(위)이기도 하다. 하느님을 위하여 짓고 만들고 하면 오랜 역사를 지닌 우리의 앞이 훤히 트여질 것이다. 참 잘 밝아질 것이다. 우리 씨알들이 하느님과 영통하여 얻은 진선미란 말씀을 세상에 알려야 한다. 한글의 모음 <아야 어여 오요 우유 으이>는 <아가야 어서 오너라, 위[하느님 아버지께]>로 라는 뜻이라고 류영모는 말하였다.

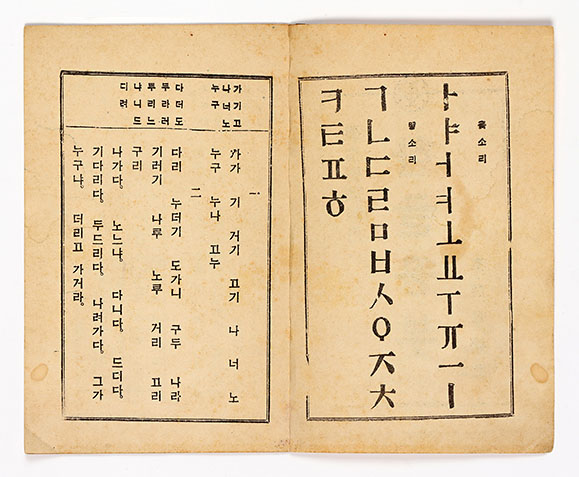

▲ (사진출처=국립한글박물관)

▲ (사진출처=국립한글박물관) 다석은 한글은 씨알[民]을 위한 글씨임을 강조한다. 그래서 씨알 글씨다. 사제를 위한 라틴어도 아니요, 양반을 위한 한자도 아니다. 오로지 씨알들이 쉬 배워 잘 쓰라는 글이 한글이다. 아니 훈민정음(訓民正音 ― 씨알글씨 · 바른소리 · 옳은 소리)이다. 훈민정음은 하느님의 뜻을 헤아려 나타내야 한다. 훈민정음으로 하느님의 뜻을 헤아려 내어 하느님의 글이 되어야 한다. 그러면 훈민정음을 언문이라 암글이라 무시하거나 천대하는 이가 없어질 것이다. 우리글로 경전을 쓰고 철학을 쓰고 문학을 써야 한다. 그것만이 세종에게 보답하는 길이요 겨레를 사랑하는 길이다. 그것은 곧 하느님을 사랑하는 길이고 이것이 류영모의 생각이다.⑿

다석에 의하면 우리말은 하느님의 계시이며, 훈민정음은 하늘 글이다. 우리말은 하느님의 뜻을 담고 있다고 다석은 생각했다. 그래서 하느님의 뜻을 알려면 우리말을 풀어보면 된다. 다석은 우리말의 <가나다라>를 이렇게 풀이하고 있다.

나들이 (1956.2.8.)

가 나드리 머 바소오 조차

커터피 하이

가나드리 머바소오

조차커터 피힌(힘 힝)

가니 누구 힘

“가 나드리 머 바소오.” 나들이 여행을 가서 무엇을 보았느냐. 하느님을 보아야 하지 않느냐. 하느님을 보고 하느님을 좇아 커지고 터지고 피어야 되지 않느냐. 인간의 목적은 하느님을 보아야 한다. 인간은 하느님의 형상대로 지음을 받았다. 인간은 하느님처럼 커지고 터지고 피어나서 자유로울 수가 있다.

또 한번 가서 나들이 가서, 머 무엇을, 바, 보았소, 하느님을 보아야지. 하느님을 보면 하느님의 형상을 따라 커지고 터지고 피어나서 힘있게 독립하고 자유롭게 힝하고 날 수가 있다.

가니, 하느님 앞에 가니 누구나 힘을 얻고 힘이 될 수 있다. 가니 누구나 힘이다.”⒀

▶ 다음 편에서는 ‘우리말 속에 담겨 있는 철학’에 대한 이야기가 이어집니다.

⑴ 박영호, 『다석 류영모의 생애와 사상. 하권』, 문화일보 1996, 131/2.

⑵ 참조 박영호, 앞의 책, 137/8.

⑶ 이정호(편), 『훈민정음. 해설 역주』, 한국도서관학연구회, 1972, 30.

⑷ 이정호의 <해설>, 같은 책, 8.

⑸ 이정호의 <해설>, 같은 책 9/10.

⑹ <훈민정음의 글자 지은 풀이>, 같은 책, 35.

⑺ 『훈민정음의 글자 지은 풀이』, 같은 책, 37/8.

⑻ 정호완, 『우리말의 상상력. 우리말 어휘의 기원을 통해 본 겨레의 정서와 의식구조』, 정신세계사, 1991, 32.

⑼ 같은 책, 41/2.

⑽ 같은 책, 59.

⑾ 참조 류영모, 『다석어록』, 31.

⑿ 참조 박영호, 앞의 책, 134~36.

⒀ 류영모, 『다석 류영모 명상록. 제1권』, 김흥호 풀이, 성천문화재단 1998, 140/1.

- TAG