소통(疏通)-통수(通水)-통합(統合)의 3통을 제안한다

4대강 사업으로 인하여 지금 우리의 강들은 이제 더 이상 내버려 둘 수 없는 지경에까지 이르렀다. 이 사업의 목적으로 내세운 것은 홍수와 가뭄을 막고 물을 깨끗하게 만든다는 것이었으나 오히려 큰 홍수 피해가 났고 녹조가 크게 번성하여 국민의 건강을 위협하게 되었다.

2020년에 54일 동안 851.7mm의 비가 내려 장마의 기록을 세운 적이 있었다. 이 기록은 중국이나 일본의 기록에 비하면 아무것도 아니다. 그때 합천댐, 섬진강댐, 용담댐 등에서 방류한 물과 4대강의 보들이 물 흐름을 막는 바람에 큰 피해가 일어났었다. 세계의 큰 물난리는 알고 보면 모두 댐 때문에 일어났다. 특히 댐들이 줄지어 서있는 경우에 그 피해가 극심하다.

최근에 리비아의 데르나(Derna)에서 하루 414mm의 비에 두 댐이 연이어 터지는 바람에 많은 인명피해가 있었고 도시는 재생이 불가능할 정도로 쓸려 나갔다. 중국에서는 1975년에 반차오(板橋) 댐이 터지면서 그 하류의 60여개 댐들이 연달아 터져서 23만명이 사망하고 1100만 명의 이재민이 발생했다는 기록도 있다. 우리는 낙동강이 영주댐에서 하구둑에 이르기까지 13개의 댐(보)으로 줄줄이 연결되어 있는데 이는 대단히 큰 재앙을 불러올 수 있다.

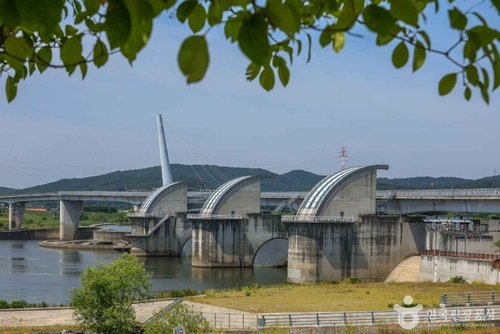

▲ 금강 공주보

▲ 금강 공주보 ▲ 영산강 승촌보

▲ 영산강 승촌보 ▲ 낙동강 강정고령보 (사진=한국관광공사)

▲ 낙동강 강정고령보 (사진=한국관광공사)그리고 녹조문제가 심각하다. 큰 비가 올 때면 4대강 사업으로 만들어진 보마다 쓰레기가 뒤덮이는 것을 보면 짐작하겠지만 보 바닥에도 많은 오염물질이 쌓인다. 이 오염된 물이 흐르지를 못하면 녹조가 번성하게 되는데, 이때 생기는 녹조는 박테리아라고도 불리는 남조류가 주종으로서 마이크로시스틴(microcystin)이라는 독극물을 분비한다. 이 물질은 간세포를 파괴하는데 다이옥신 다음으로 강력한 독극물로 알려져 있다. 코끼리도 이 물을 마시고 그 자리에서 떼죽음을 할 정도이다. 낙동강에 들어간 사람들이 아프고 가려운 피부병을 호소하는데 이것이 바로 이 독의 영향이다.

이 녹조는 상수 취수원과 농업용수로 그대로 흘러들고 공기 중에 에어로졸로도 퍼져 있어 국민의 건강을 위협하고 있다. 녹조가 창궐한 경상도와 전남 지역은 간질환자가 많고 주민들의 수명도 짧다. 얼마 전에 한 방송에서 이 녹조로 인하여 제2의 ‘가습기 살균제’ 참사가 우려된다고 보도한 적도 있다. 생명의 문제는 조사니 뭐니 하면서 시간을 끌지 말고 빨리 그 원인을 일단 제거해야 한다. 그 방법은 너무나 간단명료하다. 보의 수문만 열면 된다. 보의 수문을 열면 보의 구조물은 필요가 없어져 해체해야 하고 보를 해체하면 강은 재자연화가 저절로 이루어진다.

4대강의 재자연화를 슬기롭게 하기 위하여 세 가지 방법, 즉, 3통(通)을 제안한다.

첫째는 소통(疏通)하는 거버넌스를 구축해야 한다. 강은 하늘이 유역의 주민들에게 내린 것이고 또 인간만이 아니라 유역의 모든 만물이 이 물로 인하여 생명을 유지하도록 베푼 은혜이다. 그러므로 유역의 주민들이 강에 대한 권리를 가지고 의사결정 과정에 참여해야 하고, 정부나 기업은 돕는 역할에 그쳐야 한다. 그래서 사람뿐만 아니라 유역의 모든 생물들을 살리도록 해야 한다. 이것이 하늘의 도리이다.

둘째, 물은 자연의 순환과정을 막힘 없이 흐를 수 있도록 통수(通水)시켜야 한다. 지금 우리나라 강들은 물의 순환이 막혀 있다. 산에서 내려오는 계곡물은 갈 길을 잃었고, 강들은 수많은 댐과 보에 막혀 종적으로 흐르지를 못하고 있으며, 또 횡적으로도 땅에 내린 빗물이 수변에 설치된 둑과 각종 시설에 막혀 강으로 제대로 흘러들지를 못하고 있다. 수변은 빗물이 땅바닥의 오염물을 쓸어가 강에 유입되기 전에 이를 걸러주는 곳이고, 동물들은 이 곳에 접근하여 마실 물을 얻는다.

셋째, 물관리는 일원화하여 통합(統合) 관리를 해야 한다. 현재 물 정책은 환경부가 수립하지만 이에 따른 하천계획은 국토부가, 홍수재난 관리는 행안부가 맡고 그 외에도 수자원공사, 농어촌공사, 수력원자력 등도 관리에 참여한다. 이렇게 물을 쪼개서 관리하다보니 어느 기관도 팔을 걷어 부치고 총괄을 할 수가 없고 서로 충돌하기도 또 사고가 나면 책임을 서로 떠넘긴다. 세계적인 추세는 환경부가 물관리를 주관하는 방향으로 통합되어 가고 있다. 지금은 OECD 35개 국 중에 24개 국이 이렇게 일원화를 하였다.

가뭄과 홍수 대책은 실제 가뭄과 홍수가 일어나는 그 지역에서 이뤄져야 한다. 산림을 잘 관리하여 녹색 댐을 만들고, 저수지(보)를 정비하여 퇴적물이 쌓여 기능을 못하는 일이 없도록 하고, 구조물이 약하여 터지는 일도 없도록 유지관리를 하고, 또 산사태가 일어나지 않도록 예방을 해야 한다. 그리고 빗물을 마을마다 잘 저장하여 하류로 한꺼번에 큰물을 내려 보내지 않도록 해야 한다. 그러면 이 물은 가물 때에 유용하게 쓸 수 있다.

윤석열 정부가 밀어붙이려고 하는 14개의 댐은 구실만 근사하지 정확히 따져 보면 실효성이 없다. 계획 홍수보다 더 큰 홍수가 올 때에 오히려 더 큰 재난을 불러 올 수 있다. EU는 물관리기본지침(Water Framework Directive)을, 미국은 깨끗한 물법(Clean Water Act)를 제정하여 더 이상 댐을 짓거나 둑을 쌓는 등 강을 인공화하지 못하도록 제도화 하였다. 이에 따라 천 개가 넘는 댐을 해체하였고 4만 개 가까운 강을 재자연화 하였다.

새 정부는 세계적으로 보편화된 이런 이치와 지혜를 존중하여 대책을 강구해야 한다. 강은 하늘이 유역의 모든 사람들과 생물들에게 생명을 주기 위하여 내린 은혜이다. 이런 물을 죽음의 물로 만들어 많은 생명들이 고통을 받게 해서는 안 된다. 여기에 사는 모든 사람들과 또 모든 생물들을 위하여 자연의 질서에 맞게 지키고 가꾸어 생명의 위협을 받지 않고 안전하게 삶을 누릴 수 있도록 해야 한다.

- TAG